起先是台北捷運站裡的廣告引起我的注意。在信義區最熱鬧的捷運月台上,巨幅廣告一張接著一張,奇特的構圖、鮮豔的色彩,一旁文字清晰標示著它們是誰:甜椒、青花菜、仙人掌……原來,它們全是知名手機主打「微距拍攝」所攝下的植物局部照片。

難道,植物攝影在不知不覺間也席捲人類耳目,成為休閒興趣的新寵兒?我的疑惑在各個社群平台獲得解答:臉書上名為「自然攝影中心植物觀察」是台灣老字號植物攝影網站的分身社團,擁有將近萬名成員,其中不乏知名的植物學者與研究者定期張貼植物照片;「植物微距攝影」也有兩萬多名成員,每天分享數十張植物的根莖花葉果等細部美照。以圖像社群經營為主的IG更不用說,以植物為標籤的貼文動輒數百萬,從室內盆栽植物的擺拍到野外植物千奇百怪的構造與構圖,足以教人看到地老天荒。

為什麼人們對於用鏡頭捕捉植物如此熱衷?懷著這樣的好奇,我前往位在台北林安泰古厝旁的新生公園,這裡曾是二○一○年台北花卉博覽會的展區之一,至今仍有玫瑰園、迷宮花園以及一座台北典藏植物園常設其中。在這個台北典型夏季的悶熱午後,十多個民眾坐在沒有空調的典藏植物園一隅——他們是為了學習植物攝影而來。

用手機發現植物之美

教授攝影課的老師王竹君是位資深的攝影記者,十多年前開始對植物感興趣,相機成了拉近她與植物距離的最佳工具。從高大的樹木一路拍到灌木與草本,拍攝對象愈來愈小,「最近愛拍的是苔蘚,反正大的都拍得差不多了」,她笑說,當初從沒想過「拍植物」這麼冷門的興趣,有一天竟讓她開起主題攝影課,而疫情後的線上開課潮流更讓她的攝影學員遍布國內外。

王竹君的植物攝影課正是以手機相機為工具。一來目前手機拍照功能夠強大,解析度和畫素也高,許多手機也有微距鏡頭,「但我發現用中距離拍植物就很好用了,只是多數人不會用」。二來,王竹君的學員多為退休樂齡族群,這些長者對數位工具的熟悉度不比年輕人,學習手機攝影對他們來說已能滿足所需,她也不會在課堂上講到「焦距」、「光圈」等專業詞彙,多半用淺顯易懂的方式教他們熟悉手機的基本拍攝。

為什麼帶他們拍植物?「植物是很棒的攝影入門啊,不會動、好拍,而且很多熟齡學員都會種植物,學會拍攝後就能每天觀察栽種植物的變化並順手拍下,是很好的練習」。王竹君的學生們也會在群組和社團上傳植物攝影作品,請益交流拍攝技巧,她說,經常有學生和她反映「學會攝影之後,觀察力打開了,走路也變慢了,因為發現身邊許多原本不起眼的花花草草,都能成為鏡頭下的主角」。

就像在典藏植物園裡的攝影課最後,王竹君帶著學員們觀察一片逆光下的葉子,「他們可能從來沒發現,當光線從另一邊照過來,葉脈會這麼美,而花朵的層次是這麼豐富……這麼多好看的東西,其實就在身邊」。

花時間的科學攝影

當愈來愈多人為了記錄、分享身邊植物的美感而投入植物攝影之際,也有人基於「比美更重要的理由」為植物拍照。

六月底的福山植物園相較山下的酷暑,在大片綠蔭覆蓋下只略顯炎熱。我們隨研究員林建融走進植物園溫室旁的灌叢林間,尋覓即將成為他鏡頭主角的植物——正值花季的野牡丹。

植物園裡自然繁衍的野牡丹不少,能入林建融眼的卻不多,「這株我不會選。第一它的花朵數量太少,拍起來畫面單薄。第二它的生長位置被陰影遮蔽,植株形狀會有點不正常。」下一株,「葉子掉了,不行。」再下一株,「這個葉子受損得太嚴重,也不行」,「這個也不行,野牡丹的雄蕊應該要有十枚,但它沒有」……。

這般挑剔不只為了美,更為了準確。自二○一八年起,他開始用微距相機拍植物,拍法與常見的植物攝影大相逕庭:赴野外採集開花中的植物、以植物學方式解剖花的細部構造並逐一拍攝、最後透過影像後製編排呈現出宛如科學繪圖般的花攝影。前期成果集結為林試所的三十週年年曆《2019花時間》,收錄五十七個物種的花朵解剖圖輯,酷嗜收藏植物圖像書的王竹君就說,《花時間》的拍法非常特別,她還曾請教林建融到底怎麼拍的。

植物形態的顯像:從繪畫到攝影

對主業為植物保育的林建融來說,踏上花攝影之路,最初是為了補償心中未竟的遺憾。

大學時期,科學繪圖是學植物的必備技能,多數學生都有一定的繪畫能力,但林建融回憶當時的形態學老師特別要求學生「不用把圖畫太美,要把大部分時間用在觀察跟記錄上」,他因此練就把植物畫得不只漂亮、更要仔細的功夫。後來他曾自願為中興大學的曾彥學教授繪製發表用的植物科學繪圖,「結果畫三張我就跑了」,原來,完成一張植物科學繪圖煞費功夫,「除了前置採集,還要研讀植物誌等文獻紀錄,了解要畫哪些東西,同時還要參考其他人的畫法,才知道這植物用什麼繪畫形式呈現才最接近原物質地……前前後後至少一週跑不掉」,他一臉難為情,「當時還在念書,實在無法花這麼多時間畫圖,跑掉後我內心一直耿耿於懷……」

多年後他成為福山植物園研究員,某日帶著新買的微距相機上山值班,路旁一株開花中的大葉溲疏引起他注意,「如果能用一張照片呈現植物,構圖比照科學繪圖的配置,把該放的特徵都放進去,會不會節省很多時間?」於是他架起臨時克難的攝影棚,將解剖後的植物放在黑色布幕前,完成了生平第一張花的科學攝影。

這些攝影作品陸續上傳臉書與同溫層分享後,林建融獲得許多支持與肯定,也輾轉聽聞曾彥學老師鼓勵他繼續拍下去,「希望有一天能用你的照片上課,讓學生一目了然、清楚看見植物的形態。」當年落跑的學生,說到這裡總算吁了一口氣。

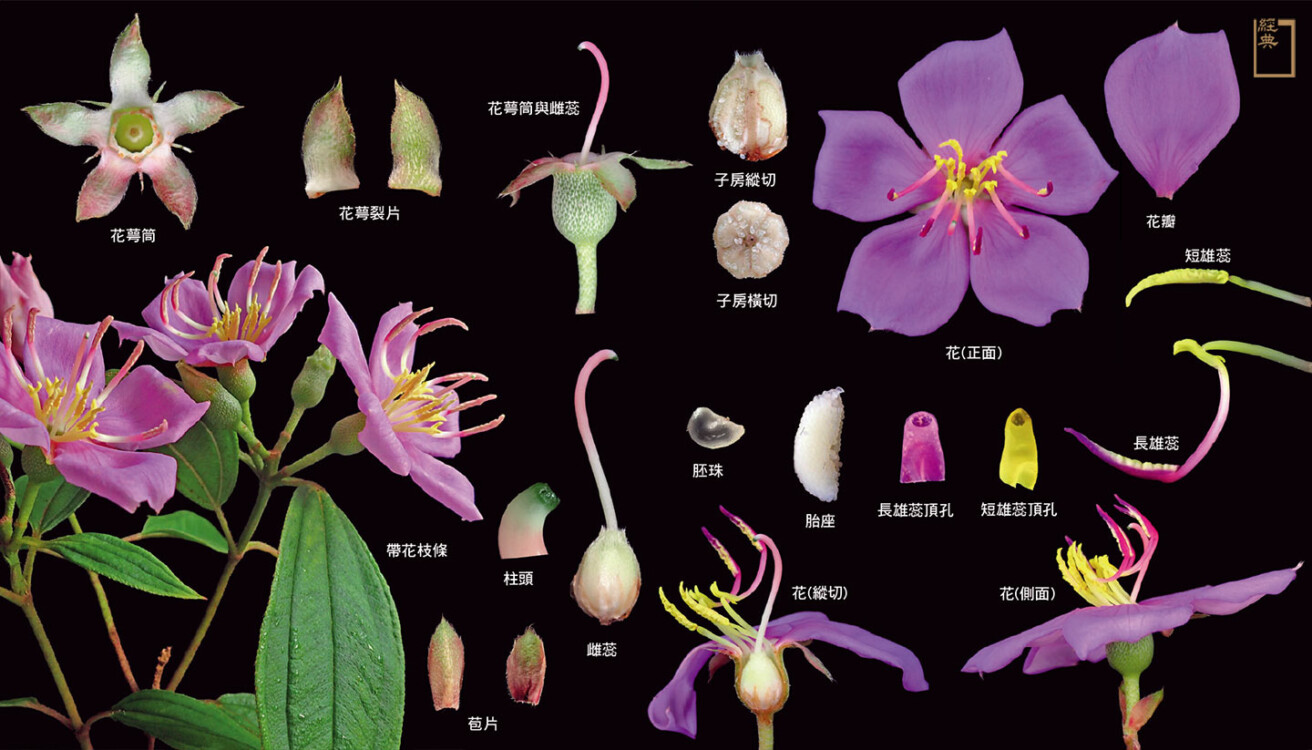

最高原則:傷害降到最低的倫理

帶著三朵花綻放的野牡丹枝條回到研究室,林建融從容不迫地把枝條固定在自製攝影棚的黑幕前,先拍攝全株,再用解剖刀具小心翼翼切下一朵花,接著取下花瓣、花萼筒、苞片、長雄蕊、短雄蕊、雌蕊、子房等構造,依著科學描述的順序分別拍下正面、側面、縱切、橫切等特寫。

「以前一種植物可以拍兩、三個小時,後製也是,現在我規定自己拍攝時間不能超過四十五分鐘,後製不能超過二十分鐘」,之所以能這麼高效率,是因為大量操作所累積的熟能生巧。舉凡將花徑一公釐的花剖開再縱切橫切到旁人根本看不出他到底在切什麼;因脫水、氧化而迅速變形變色的植物,得搶在短短三十秒內完成拍攝;植物子房上的絨毛太多,必須像外科醫生在術前幫病人除毛,以免發生細節不清或照片去背困難的問題……這些林建融信手拈來的經驗,無不需要大量的推敲、試錯與抉擇。而跑在最前頭的基本信念,是「把傷害降到最低」:「多切一朵花,物種的繁殖就少一個機會,所以我希望盡量用最少的花完成這樣的攝影。」林建融語帶驕傲地說,近來他已能用僅僅兩朵花便完成所有照片需要的元素,畢竟,「這些植物不是活該被這樣對待」。

令植物學家頭痛的野牡丹(Melastoma candidum D. Don.)

雖然名字帶有「花中之王」的牡丹,野牡丹跟牡丹其實八竿子打不著。夏天的低海拔山區,很容易就能見到野牡丹灌叢綻放大而明媚的紫紅色花朵,但在植物學者眼中,野牡丹是個讓人頭痛的原生物種。

林建融說,野牡丹在台灣的形態非常多變,早期台灣記錄的野牡丹屬有三種:野牡丹、基尖葉野牡丹、水社野牡丹,後來學者們發現,野牡丹與基尖葉野牡丹有著難分難解的複雜關係。問題是,「野牡丹實在太容易雜交了」,不只不同種的野牡丹可雜交產生有繁殖能力的子代,雜交後代也可和其他種野牡丹繼續雜交,容易雜交親和的結果,一來難以追溯親代物種,更麻煩的是會導致原生物種的原始基因消失,造成植物保種的危機。

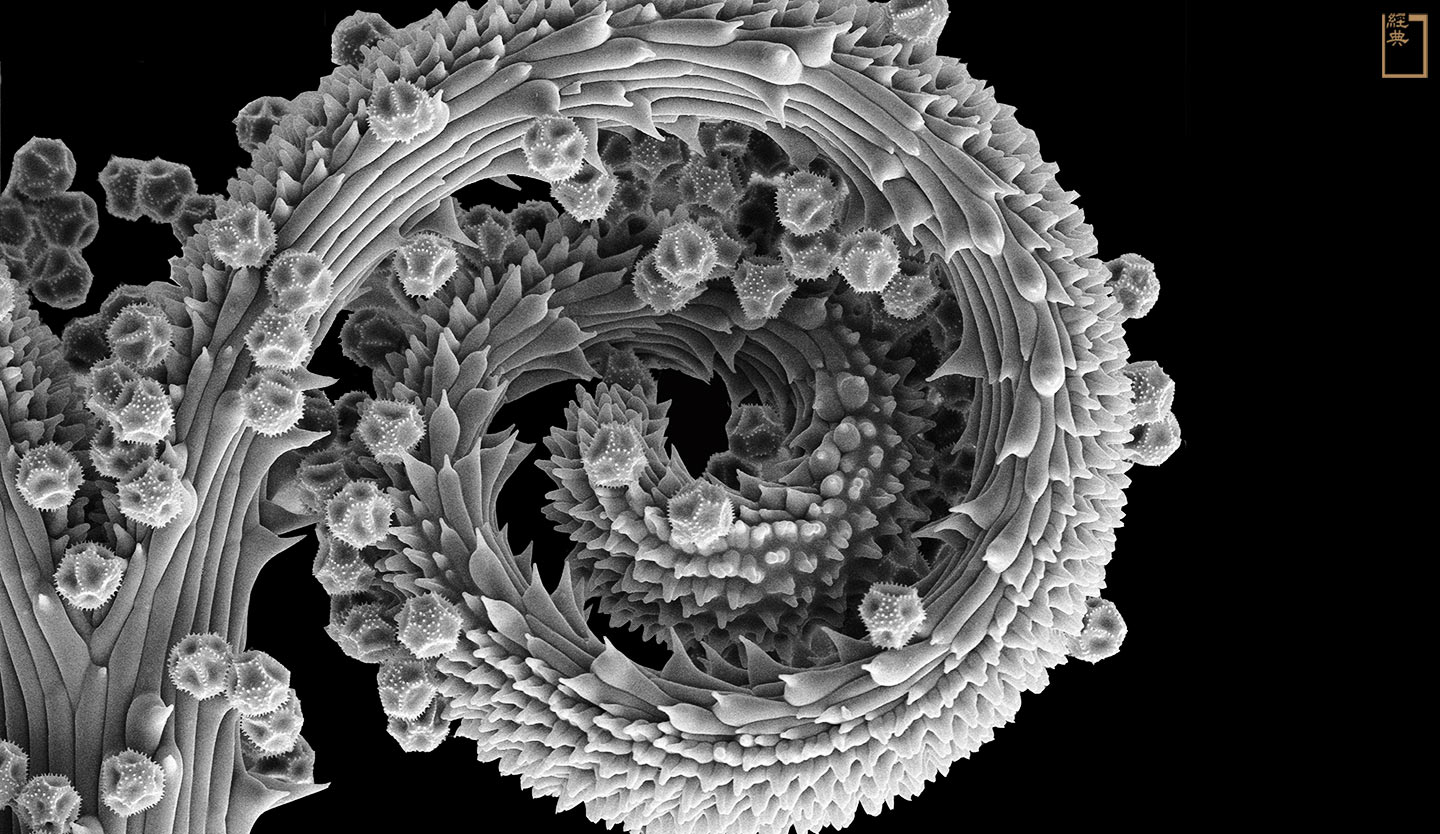

儘管如此,將野牡丹帶回攝影棚進行解剖拍攝仍是趣事一件。拿著解剖刀在黑布上小心翼翼地摘下野牡丹花瓣,取出完整的花萼筒,林建融要我們特別注意萼筒上密密麻麻的小絨毛,「這是分辨野牡丹的重要特徵」,他提到,一般多描述這是「毛」,其實微距鏡頭下可以清楚看出這是「鱗片」,「鱗片是一種保護機制」,萼筒上的鱗片會讓昆蟲覺得口感不好而放棄啃食,「讓自己不好吃也是一種技能」,這是植物研究者林建融從野牡丹形態得到的勸世金句。