一抹香鯨(Sperm whale) 在科學紀錄中可達十八至十九公尺長,四十至五十噸重,除了是現存最大的齒鯨(在生物學的分類當中,鯨豚可分為齒鯨Odontoceti與鬚鯨Mysticeti兩大類群)、廣泛分布於世界多數水域、深潛型的鯨豚種類、與人類世界的傳說、文化、發展有諸多糾葛之外,也是在台灣周邊最有機會遇到的大型鯨豚之一。

與抹香鯨的相遇

而對我來說,從第一次在花蓮外海遇到牠們、曾經看過四十至六十隻的群體漂蕩在海面上、認識每年隨著時節回來的熟悉個體,到後來下水拍攝、在斯里蘭卡同樣碰到大群體的super pod。而在二○二三年,則是幸運地分別在東帝汶以及多明尼克(Commonwealth of Dominica)有了讓人難忘的超讚遭遇。

相信大家都知道有些鯨豚種類本來就是社會性很強的動物,如果以簡單的概念來說,我們可以將鯨豚的群體狀態分成幾個不同的類別;從數十隻到上千隻的社會性群體,小型鯨豚種類多是以這種形式聚集;或為獨自活動或小數量群聚的種類,像是主要活動於深海域的喙鯨、大翅鯨母子對等等;以家族關係緊密,以此為主要聚集單位的虎鯨、抹香鯨均是此種類型的鯨豚。

就在我們前往之前,多明尼克周邊將近八百平方公里的海域才於二○二三年十一月被宣布成為世界上第一個以抹香鯨為主的海洋保護區。多年的個體辨識(Photo-ID)更是辨識出超過二十個以上的家族單元(units),這些單元的組成以家族之中諸如祖母、母鯨、嬸嬸、阿姨等雌性個體為主,牠們相互幫忙照看幼鯨,每個家族單元擁有各自獨有的習性,以及跟其他群體皆有些許不同,屬於該單元的獨特「方言」。這些抹香鯨有著多樣、複雜,且會持續傳承下去的生活方式。

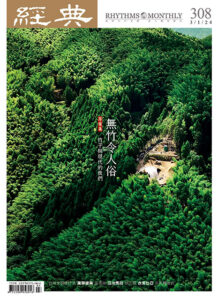

尋鯨聖地

每天早上從港口出海之後,等船隻移動到離岸一定距離,船長就會將用來探聽抹香鯨狀態的水下麥克風放入水中。我們一邊用水下麥克風探聽鯨魚們的動向,包括可能的方向、大群小群、是否上浮等資訊,一邊在海面上尋找相關的目視線索。當明確地看到噴氣或背脊的蹤影,便催動引擎往動物所在的方向前進;如果一丁點聲響都沒有,或者是聲音不多,船長就會吐出一句「It’s quiet」,然後把麥克風拿起來,再移動一段距離,又把麥克風放下去,如此持續不斷地循環。

雖然本來就知道多明尼克是世界上很早就開始可以下水尋鯨,而且許多經典的抹香鯨影像與紀錄片都出自於此的聖地,但也完全沒有預期到這次的相遇會如此地好。除了每天都有下水目擊之外,即便是其中一天的quiet day,其實還是有下到水,只是該天發現的動物數量較少,且移動快速。那更不用說出海的第一天與最後一天,都很幸運的碰到家族群體社交行為的大~爆~發!!

那就像我們在花蓮海域經常性遇到體長三至四公尺的瑞氏海豚(Risso’s Dolphin),常大範圍地散布於廣達數公里的海面,更何況是這些動輒十幾公尺的大生物,就算以家族為概念在一個海域活動,以人類的尺度來說,整個家族可以散布的區域還是遠大於可以看得見游得著的範圍。因此即便海面上遠遠近近有十來個噴氣,但每次下水的位置、小群體聚集的數量、動物當下的狀態;是移動、是下潛,或是穩定漂浮,很隨機呈現出不同的行為表現。

從起初只是碰到幾次單隻、母子對的狀態,到後來就開始碰到整坨擠在一起的抹香鯨家族群體。少的時候三、四隻,像是巨木般的身軀,就在那邊或是不停地翻轉、迴旋、像是陀螺般的自轉,以及相互磨蹭,讓整個海域漂滿牠們所蹭下來的灰黑色皮屑,小片的就像黑點散布在湛藍色的海水裡,大片的甚至會讓人誤以為是黑色塑膠袋的尺寸。至於大群體的聚集,多則十來隻的個體,有的直立休息,有的還是在不停地滾來滾去、互相磨蹭,真的就是身體貼著身體地擠在一起。