十月的台中,即使進入秋天,天氣依然晴朗,台中中區中山路的街道上,湧入了久違的人潮,大批的日本舞者和各式變裝遊行的隊伍走入街區,這個為期兩天的「鈴蘭通散步納涼會」自二○一九年開始舉辦,此活動試圖重溫一九三○年代時最繁華的街道,也就是日治時期至今被暱稱為「鈴蘭通」的中山路,串連上百家店鋪與年輕的文創市集,讓民眾重新認識這條古味十足的街道。

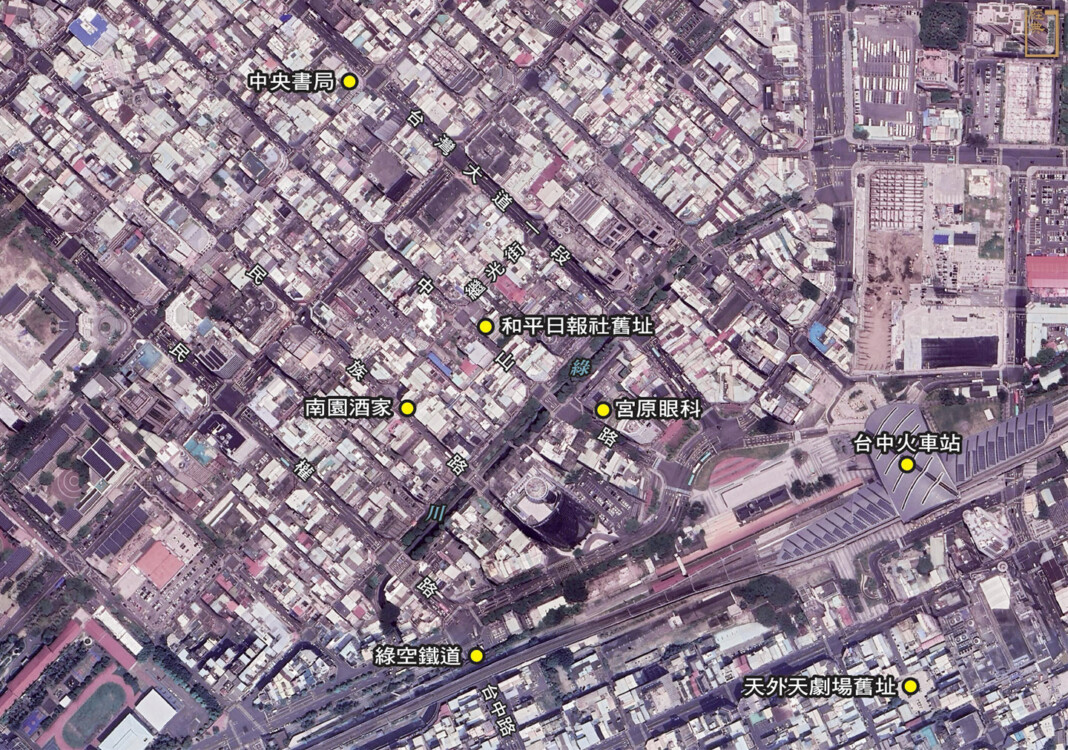

台中曾為台灣第一個現代化城市、南北重要幹道,一九八○年代之後因中山高速公路通車,這座穿梭古今的城市卻逐步走向蕭條沒落,二○一八年綠空鐵道及河川的整建規畫完成後,城市又出現了另一個大翻轉。

老屋身世之謎

位於中山路和繼光街轉角處,有一棟有著四個圓窗造型的老屋,現為一間結束營業的皮飾店,歷經百年的推進,建築物外觀的容貌其實改變不大,以建築風格來看,富有現代主義(Art Deco)的建築風格,還有街角建築弧線的處理。

二樓中間為過去牆面油漆字樣利達亨眼鏡,其餘旁邊兩側則是販售光碟影片的廣告圖樣,屋頂部分有加裝鐵棚,這個看來充滿商業氣息的建築物,曾是當地有名的酒家「嘉賓閣公共食堂」、更是台中僅存有關二二八事件的遺址「和平日報社」,它在不同年代更迭的時間點裡,依序扮演著不同的角色和身分。

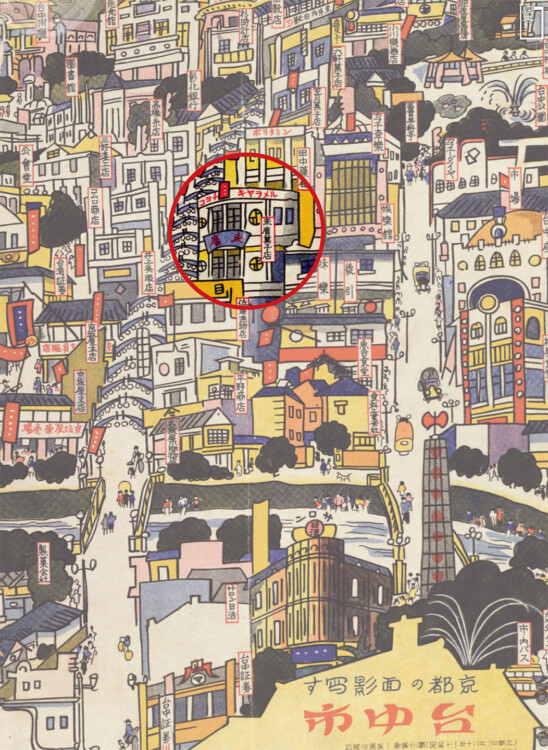

解開這棟老屋身世的人,是前中城再生文化協會的理事長東海大學建築系專任助理教授蘇睿弼,他在二○一二年時進駐中山路二十九號中區再生基地時,就注意到這棟外形奇特的老房子,某天他在昭和十一年《臺灣公論》所繪的台中市街道圖中,赫然發現圖畫裡那一棟四個圓窗的建築是一間名叫「末廣菓子」的和菓子店,從文獻檔案、舊報紙、電話簿等資料中,進而得知二戰後一九四六年「和平日報社」的總社就是在那邊成立,陸續又找到關於畫家陳庭詩、楊逵、鐘逸人、蔡鐵城、謝雪紅與「二七部隊」的相關資料,才逐步將故事的蛛絲馬跡拼湊起來。

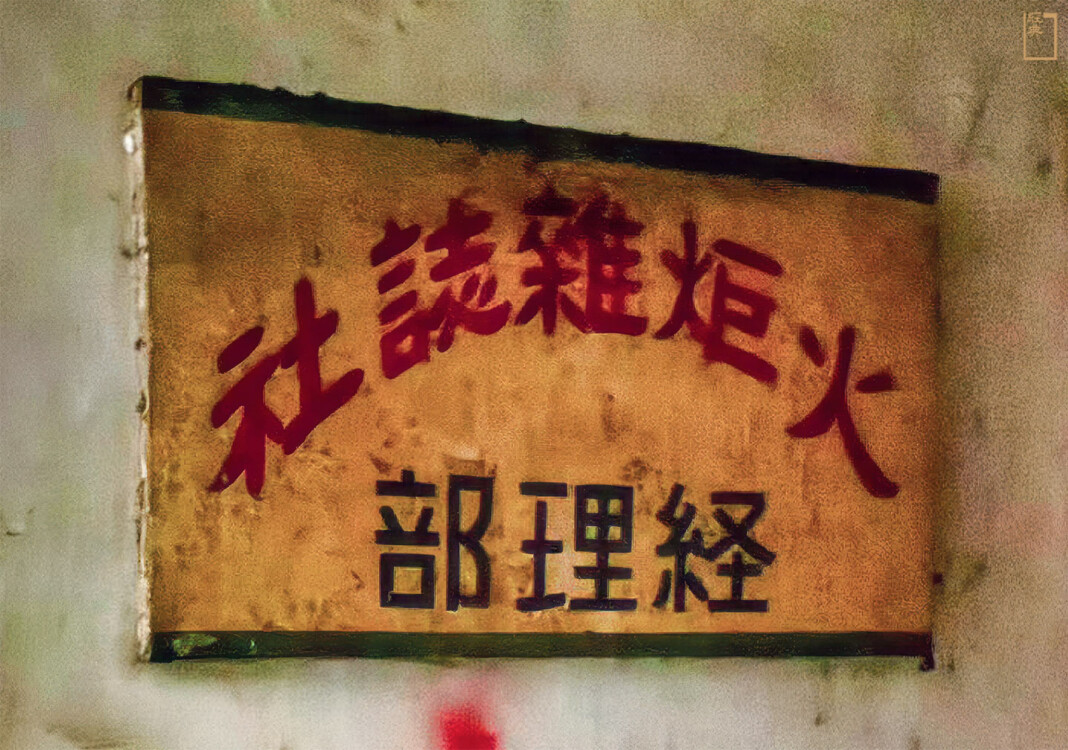

蘇睿弼回憶起第一次走進老屋時的心情:「原先的屋主是一位移民國外的黃先生,他剛好回台灣,我們才有機會進到屋內一探究竟。當時還在裡頭發現,有間房間上的標示牌寫著『火炬雜誌經理部』,一查才知道原來當時還有反共雜誌進駐。」顯然易見,這棟老房子,承載了相當多時代痕跡與人物故事。但就在去年黃屋主因年事已高,便轉手將房子賣了,新來的屋主有他的想法規畫,便申請「危老」拆除重建計劃,目前台中市都發局即將核定該執照,屆時這棟建築物將會被合法拆除。

得知這個消息的作家劉克襄,有感而發的在臉書上發文,呼籲大家搶救這棟台中中區二二八事件的最後遺址,期盼透過民間集資的方式向地主買下老屋。

劉克襄表示,那天跟蘇睿弼一起站在這棟老屋對面時,不禁想到:「百年前繁華一時的和菓子店,戰後成為和平日報。等台中老城沒落,淪為現在的皮件店,如今又即將面臨被拆除,心頭不禁浮升一股滄涼。」

私有產權與文資的角力

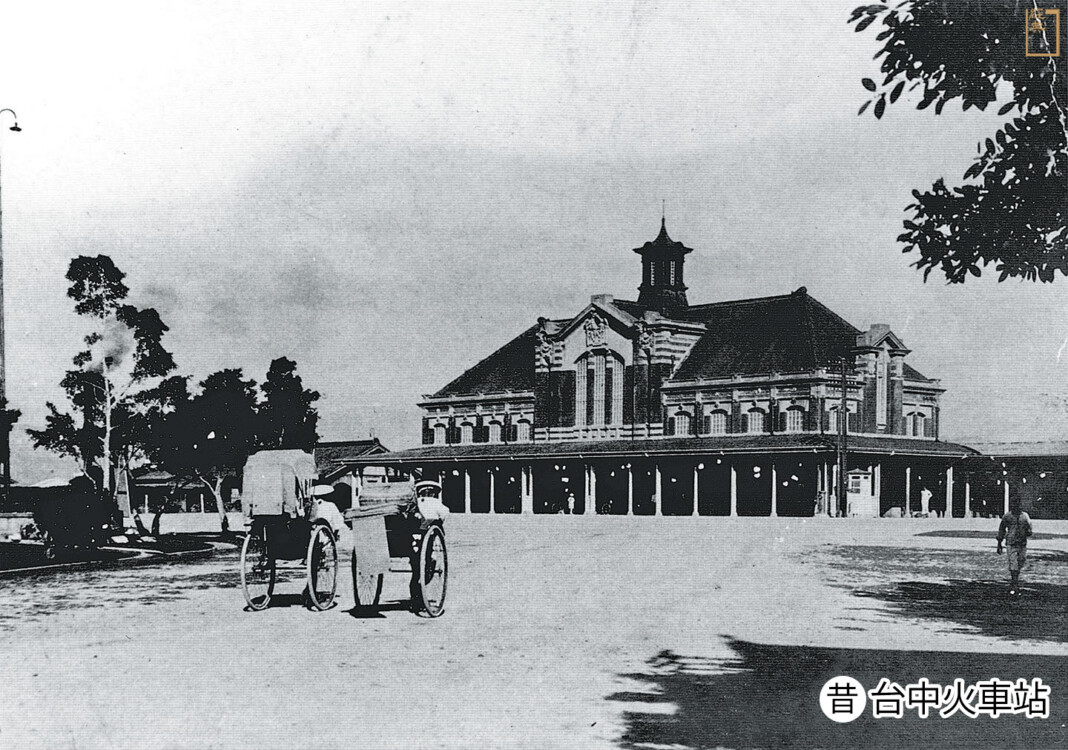

現在行經台中復興路一帶,火車站出口正前方有一座購物中心及新設立的停車場,若把時間往前八十年,此地曾是台中望族吳鸞旂的華麗公館「外翰第」,以及一九三五年時曾耗資十五萬元,建成全台灣最時尚、規格堪比東京寶塚劇場的「天外天劇場」。

二○二一年以前,從後火車站一出來,你就會看到「天外天劇場」這個龐大的建築物,當時整個鐵路沿線,台中酒廠、盛香堂、天外天、帝國糖廠,串起了台中後站「新莊仔」這個區塊精采的文化廊帶,可以說上許多美麗的歷史故事,但最終還是在各種錯綜複雜的因素下,被消失在世上。現在,從遺跡的位置來看,幾乎已經感受不到曾經存在的跡象。吳家後代李宜芳感嘆地說道:

「歷史因建築的存在而存在,如果建築物不在,它的參考點就真的不見了。」

墩點文史工作室林宗德也表示:「當天外天或是這些在地歷史景點被拆除或是消失後,若沒有照片的輔助,進行文化導覽時,聽眾往往也只能瞎子摸象,很難有身歷其境的感覺。認識文化中最重要的『共鳴』就無法呈現。」

訪問期間我曾問古蹟修復建築師謝文泰,為什麼台中中區這座城市會需要「和平日報社」和「天外天劇場」,他不假思索地表示:「當然需要!沒有了這些歷史建築,就彷如一齣戲沒有可以承接劇本的場景,那會失去了靈魂,歷史場域的留下,就是一個證明和依據,少了這些事蹟,很多的地方歷史會出現空白、被世人遺忘。」

台中曾為台灣第一個現代化城市,又因鐵路高架化迎來新的改變,歷史建築、老建物透過新舊並存的方式,保存了城市獨有的文化座標。如今,台中火車站「三代同堂」,宮原武熊醫師的眼科診所現在是別具特色的複合式餐廳,中山路繼光街街尾,風華再現南園酒家(ChangeXBeer) ,「中央書局」也在二○二○年重新開張,最可惜的是位於後火車站復興路上,最終沒能保存下來的「天外天劇場」。

相較於幾年前搶救「天外天劇場」失敗的經驗,這次「和平日報社」的事件,作家、學者們發起搶救行動盼買下大樓,顯露出民間對於富有價值的文化資產保存的積極性,更反映出中央與地方政府對於歷史建築保存的消極,於是再怎麼有意義、有故事或是具有特色的建築還是可能遭遇都更、危老拆除。謝文泰表示:「尤其是被國家認證文資價值的老屋,一旦被登錄後,若屋主想拿房子去貸款,可能會遭遇許多問題,有急迫修繕需求時,即使政府有補助機制,但複雜而冗長的行政程序,也常常是緩不濟急,我們的文資法系若能引入更積極鼓勵的機制,讓民眾樂於自主提報文資才是上策。」

「另一方面對文史工作者來說,如果非要等到文資制度完善的那天,可能很多較有意義的歷史建築也被拆光了。」

台灣的文資法是否適切,尚待商榷,林宗德認為,一個國家或是城市若只知道經濟發展卻忘了這塊土地曾經發生過的事情,就猶如一個沒有靈魂的軀殼,像是沒有根,飄盪在時間的洪流之中。