「好的建築必須要有地方意義。」雪梨歌劇院的丹麥建築師約翰.伍重(Jorn Utzon)曾表達他對於在地性與建築空間關係的看法,他認為好的建築在設計和建造時會考慮當地的文化、環境和歷史,來營造具有地方意義的空間。

歷史光影的展演

走進台中豐原豐東國中的校園,首先吸引人注意的是一棟曾經稱霸全國十餘年的柔道道館,後來隨著體育班停止招生,逐漸淪為無人光臨的閒置空間。總務主任蕭淑萍追憶當年:「柔道隊最強盛的時期,一個隊伍有四、五十個選手在這裡練習,那時候的早晨非常熱鬧。」後來在選手短缺之下,柔道隊撐了三年,最終還是在她手上收掉了。之後這個空間也曾充當工藝教室以及九二一時期的臨時教室。

這是一批一九六八年「折板式屋頂」的古老校舍,柔道道館正位於校園中心,因為兩旁長滿茄苳樹和楓樹,因此在校園改造計畫之後,遂將這一個複合式展演空間命名為「楓苳聚場」。

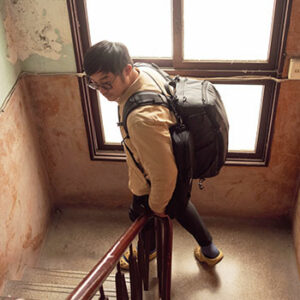

設計師詹明旎回想起改造前對於這個多年閒置空間的第一印象:隨著歲月流逝,附掛在建築物上的輕鋼架天花板及窗戶外的佈告欄,漸漸遮掩了柔道館原本的樣貌,整體空間變得十分陰暗。於是她將附加的輕鋼架天花板拆除,使原本的屋頂結構露出來,她意外發現這棟建物本身的設計是有考慮過通風及採光的,「你知道有時候光線這種東西,是錢買不到的。」於是她在樑底加上間接照明,打亮了未經修飾的屋頂結構面,上面留有興建過程中模板混凝土的樣貌,既原始又美麗。

特別的是整修過程中,在整理雜物時發現一面原本懸掛在柔道館的牌匾,寫著「以柔克剛」,這四個字不只彰顯了學校既有的榮光,更能回應這棟建築物的設計理念,於是設計團隊循著牌匾上留下的蛛絲馬跡,輾轉地修復牌匾後,將其懸掛在楓苳聚場的中央,期勉這個精神能夠延續。

採訪當天下午,剛好是學生社團熱舞社的社課時間,在指導老師的帶領下,學生跟著節奏搖擺,跳著新潮的韓國流行舞步,街舞社的社長和社員紛紛表示,「我們非常喜愛(楓苳聚場)這裡,因為這裡很乾淨、很明亮,最重要的,讓人感覺很舒服。」「我很多朋友的社課教室環境都沒有很好,他們在地下室練舞的時候,總是給人的感覺溼黏有霉味。」

入夜後,楓苳聚場依然燈火通明,穿過植有茄苳樹和楓樹的林蔭,遠遠望去,碩大的鋼筋混凝土建築內,有一群社區媽媽在參加瑜伽課程,校園無論在白天或是夜晚都充滿了活力。

晨間陽光自東面灑入內部空間,就像是舞台上的聚光燈,整體空間顯得既溫暖又令人注目。於是設計師在這個空間內加入了表演場的機能,利用鋪面的變化以及家具圍塑出表演場域,使柔道館的活動更加多元。

豐東國中裡原有場域封閉、空間灰暗的柔道館改造成光線充足,又能呼應兩旁邊的茄苳樹和楓樹,具有開放感空間的聚會場所,讓一個原本就承載著歷史記憶的硬體建物,透過友善的空間再造,使情感得以延續傳遞。

工業美學的搖籃

台灣校園裡早期的建築物,因當時經濟發展蓬勃,加上戰後嬰兒潮,亟需快速發展校園空間,使得校園空間難以依照各校的教學特色發展;在「學美.美學校園美感設計實踐計畫108-111年」四年期間,由台灣設計研究院及教育部合作,甄選出設計團隊以及台灣各地校園的空間改造需求,期望以各校的教學特色為出發點,將美感教育融入校園生活中。

從北部的案例來看,走入土城區新北高工模具科實習工廠大樓,穿越滿滿機具陳列的入口,耳邊不斷傳來嘎嘎響聲,從穿廊到辦公室這段短短的路程,富有設計和科技感,整體空間光線充足明亮,有別於一般實習工廠給人空間老舊、陰暗的雜亂印象。

回首改造前的過往,新北高工模具科主任洪宜芳表示:「模具科實習工廠大樓,是學生在校三年實習課程的重要場域,原本的穿廊空間昏暗,動線雜亂,垃圾分類區甚至放置在老師的辦公室裡,但過去新北高工的學生就是在這樣的環境中學習。」洪宜芳繼續說道:「過去每次我和新生家長介紹模具科的時候,家長給我的回饋總是很有壓力,感覺帶給他們的第一印象似乎都不是太好。」模具科高二學生H也表示,記憶中過去的環境就是很傳統工廠的感覺,沒有這麼明亮有科技感,他覺得現在的環境「很乾淨,看了心情很愉悅」;在旁的同學則表示,「已經習慣現有的環境,對於過去很難以想像,已經不太記得穿廊以前的樣貌了。」

在空間改造之初,有一件令設計師洪浩鈞印象深刻的事。

當時在現勘時,大家曾經討論是否要拿掉一扇厚重不合時宜的白鐵大門,後來才得知,那個門其實是三十年前,模具科老師們在經費短缺時,自力製作安裝,對模具科來說,有著特別的意義與情感,因此最後選擇把它留下。洪浩鈞表示:「面對這樣的老建築物,它不醜,是我們不知道如何使用它。」可能是過往的校園空間總是比較重視機能而非美感的表現,而且這個空間很特殊,它剛好涵蓋在模具工廠裡面,又是通往兩側實習工廠的公共空間。

美學教育的核心在於教育及學習,透過空間的改造使教師獲得良好的硬體環境以利搭配軟體教學,而學生在改造後的空間中學習,既事倍功半,又能從中學到愛護空間及環境,以達教學及資源永續。誠如另一位受訪者所言:「如果工程設計學校沒有美感,未來又怎能奢望學子設計出來的商品是精緻而有品味的。」