台灣的秋天正是冬候鳥過境的賞鳥時節,新竹香山客雅溪出海口擁有一千七百公頃、北台灣最大的溼地,這裡長年蘊育著多樣性生態環境,每年一百七十幾種鳥類造訪。

十一月初的某個清晨七點,「大砲」一支支架了起來,資深賞鳥人黃麟鳴三十八年來不曾錯過。正當漲潮時分,大小白鷺、蒼鷺一群群飛進來,沙地上陸續有青足鷸、磯鷸、高蹺現身,迎風理毛好不爽快;水草間小水鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨悠閒戲水,還有帶著長長尾巴,神氣地低空掠過的新竹市鳥喜鵲……才逗留短短一個半小時,黃麟鳴就引我們看到了十四種鳥類,「這裡是北台灣人和水鳥最近的距離。」

在他多部「大砲」底下,黃麟鳴一度最愛拍鳥屁股,贏得「鳥屁股專家」美譽,「因為屁股下的羽毛顏色、分布不同。」一追問才知道,原來是他後來做鳥木雕,做著做著,忽然驚覺,在給鳥屁股上色時,竟然不知該怎麼著色才好!「你知道藪鳥尾端的羽毛是方形的嗎?洩殖腔四周的毛不只一種顏色,有黑有黃。」一定很多人沒注意,藪鳥有條花內褲!

大砲與雕刻手

隨著時代變遷,生態保育發展出更多元的形式,除了二十世紀以來普世風行的野外賞鳥,還有標本、影片等博物展,透過藝術及其他跨領域之間的合作,拉近人與自然的距離──這也是黃麟鳴的另一重身分:野鳥木雕工藝家。

除了他,還有早先一步做鳥雕刻的李宜融,兩人都是在多年賞鳥經驗下,不約而同地以不同形式記錄野鳥的樣貌,「自己喜歡動手做東西,很自然就會想做自己喜歡的。當然台灣沒人在教,沒人刻,找不到老師,都是自己摸索。」李宜融說道。

說起野鳥仿生雕刻(Bird Carving),是以木雕技法刻出自然界野鳥的姿態,加上彩繪以及營造棲息環境,呈現自然意境的一種工藝。

鳥木雕最早可溯源兩千年前,美國內華達州印地安遺址出土以成束水草莖桿編做的鴨身;十九世紀初,印地安人改以木頭做誘鴨,將它們掛在身上潛入水底,吸引有群聚習性的雁鴨降落水面,再予捕捉。隨著時間演變,誘鴨製作越發精緻,成為工藝,也不再限於狩獵對象的雁鴨,而發展成所有鳥類,當裝飾品、陳列物;一九四○年出現Bird Carving專有名詞,進一步提升它的教育與保育功能;七○年代,有私人團體開始辦競賽,被博物館普遍收藏,取代實體標本展示,「傳統剝皮標本需要使用化學藥劑保護鳥身,長時間接觸可能影響健康。而今是將內臟、肌肉取出,只留薄薄一層皮……」黃麟鳴解釋。可想而知,剝製標本的工序繁複而且得費心保存,相對來講,鳥木雕就單純一些,且環保又持久。

不過想百分之一百的唯妙唯肖,製作過程也很不容易:除了細心比對鳥的體型、外觀特徵,還要深入瞭解牠的生活習性、棲息環境,「鳥的比例怎麼去做得更生動,就必須跟相關單位商量,鳥屍體可不可以借我們丈量,然後去做一些揣摩,製作出來的作品跟現有的環境要相當符合。」黃麟鳴手邊有從農業部生物多樣性研究所取得的一百多種鳥類量測圖,包括嘴喙的長寬厚、眼睛大小顏色、膝蓋、額頭,以及蹠的內外中後四個指等,非常詳細,他的資料還在增加中。

回想二○○八年第一隻作品紫嘯鶇,黃麟鳴拿給農業部生物多樣性研究所高海拔試驗站主任姚正得看,「這是鳥嗎?」比例尺寸完全不對,姚正得虧他:「尾部羽毛不對」、「腳掌紋路不對」,最後姚正得跟他說:「不用刻啦。」這是黃麟鳴每次都會跟人講起的他的鳥木雕成長故事。在一再反省中,他知道得從不同角度觀察。當再度拿出二○二一年的這隻紫嘯鶇時,「愈來愈像鳥。」紫嘯鶇,也正是黃麟鳴的綽號。

黃麟鳴生長在木雕家族,祖父黃連吉於昭和二年(一九二七年)隨師來台,是泉州惠安道地的唐山師傅,當年新竹鄭家因為想重修城隍廟,邀師傅們駐廟三年,在新竹文化局人物誌中記載:黃連吉(連吉司1897~1951)細木作鑿花技藝師承楊秀興,其寺廟作品除了新竹城隍廟,南鯤鯓代天府、台西王爺廟、新竹竹蓮寺、鹿港天后宮、麥寮拱範宮等。黃連吉個性內向,不喜多言,亦從不與人計較,工暇時愛吹洞簫。一九五一年在新竹竹蓮寺與黃龜理對場,工程進行中突然去世,這年五十四歲。

祖孫三代木雕傳家

「有人說『有唐山公無唐山嬤』,我們家就有唐山嬤。」黃麟鳴對阿公認識不多,只知道當年唐山過台灣的木雕師傅都居無定所,裹小腳的阿嬤就挽著布包,隨建廟而南遷北往,棲於廟棚下;直到父親黃萬車才正式落腳新竹,並借太太娘家的三合院起家,帶著雲林、新竹的徒弟們,接棒做佛像等木雕;黃麟鳴是第三代,家族木雕近乎一世紀傳承未斷。

在黃麟鳴身邊僅存一件阿公破損的作品,上面各個人物神情穿著不一,由於連吉司施作前都直接在木料上畫粗胚稿,不見設計圖(出扮),所以一生未留下任何手稿。

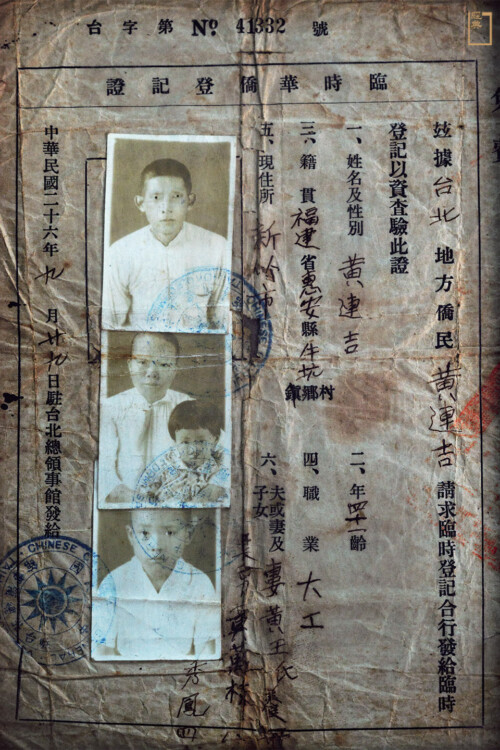

此外,他還保有一張掉了色的阿公的暫時身分證明,因為不具台籍身分,黃連吉當時備受日人歧視,以第三等人的最低身分,過了很一段苦日子。

起建於康熙二十四年(一六八五年)的雲林麥寮拱範宮,供奉媽祖,因為居民世代靠海為生,因此樑上雕刻不少魚龜蝦貝類,最接地氣。昭和五年(一九三○年)重建,正殿神龕前裙板上刻著匠師的資料,黃連吉主力神房雕刻,大師對場,成就為一九三○年代保存最完整的宗廟古蹟。

一九四九年戰爭結束,新竹地方感念神恩,於是集結眾師傅共同為城隍廟正殿前步口新製八仙桌,由連吉司負責,是他一生精心之作。黃連吉也為北管子弟團「新樂軒」雕刻大鑼抬槓壹根,寬近一尺,抬槓上刻有漁樵耕讀圖案,是最後遺作。這批唐山好手的大木小木精良作工,將新竹木作工藝推向顛峰。

長年研究彰化鹿港文史的陳仕賢對黃連吉非常佩服,他八○年代從當年重修天后宮的木雕師李松林(第一屆薪傳獎得主)口中,第一次聽到黃連吉的名字,「他的師父更厲害──楊秀興(雞母興)。」陳仕賢這才開始蒐集連吉司的作品,除了鹿港天后宮,麥寮拱範宮、新竹都城隍廟、北部龍山寺等等的神房,都出自楊秀興黃連吉師徒聯手,「作品很複雜,很高頻率出現小動物,人物常帶誇張的狂喜表情,還不時出現西洋人物,所以辨識度很高。」以台南南鯤鯓代天府最多。陳仕賢是僅有對連吉司作品有如此鑑賞和了解的「知音」,所以他導覽時經常提到,希望未來大家能多多了解這位早逝的木雕師,「他的作品是謎般的存在。」