日頭炎炎的盛夏,上哪兒去消暑?只有在地居民最熟知。沿著花蓮縣壽豐鄉白鮑溪一路往上,就在荖溪匯流處,有一池異常翠綠的深潭,溪水清澈魚蝦悠游,路旁停下一台台看裝備就知道是要戲水的人與車,偶有外地來的,則多半是慕名想下河床撿玉石,但實際上,再往上走,半山腰處藏身著台灣唯一的玉礦區。

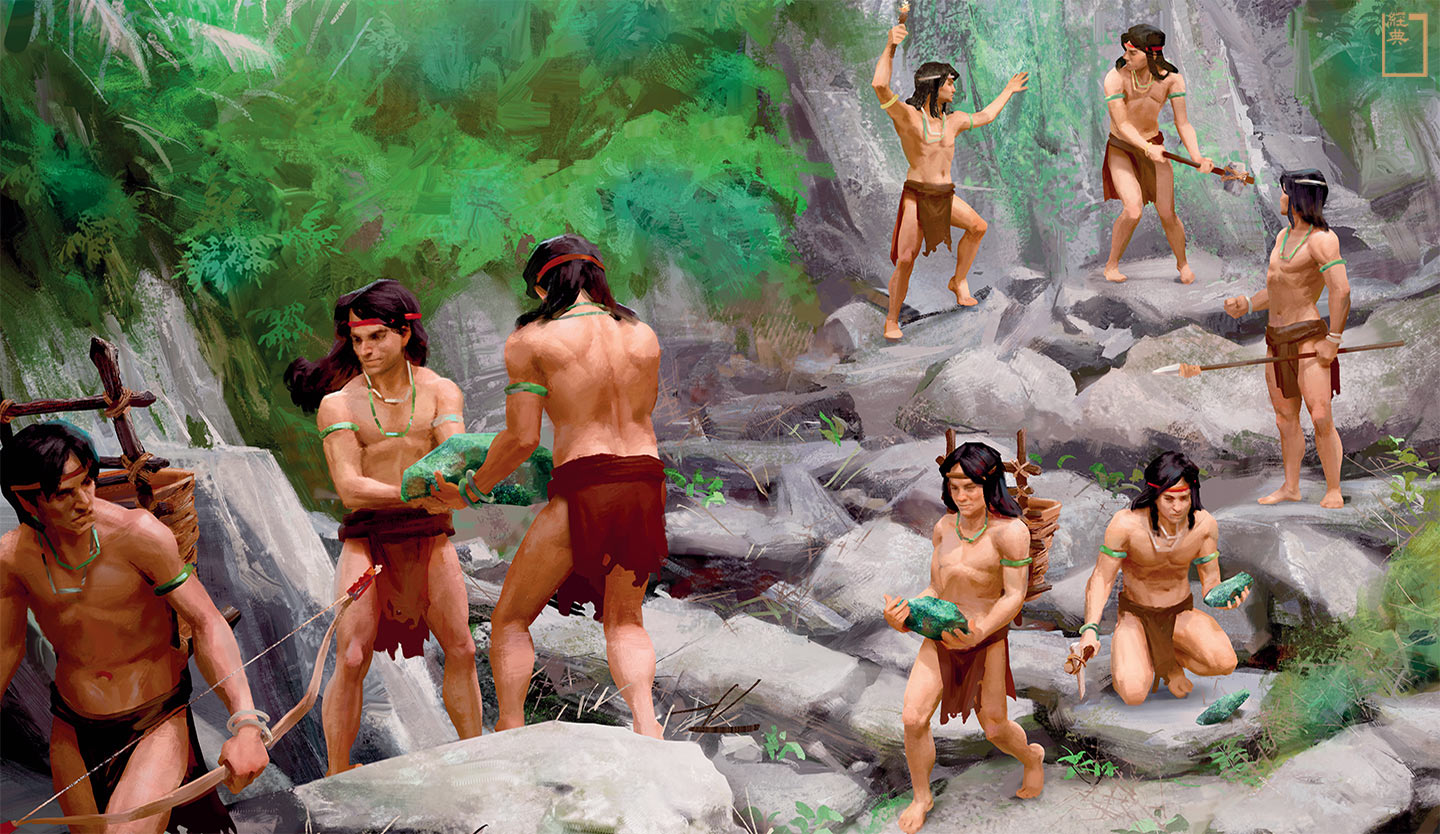

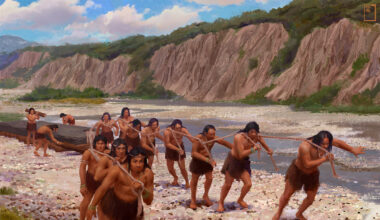

考古學家推測,可能早在五千年前人們就已自河床上看出玉石,不同於一般,於是有人揀擇有人搬運,誰能掌握通路誰就是主人,因為其稀有「好用」且美麗而成珍品,一旁必定有人戒護。(繪圖/Yumiki Hong)

循潺潺水聲尋寶玉

走上西林村後方的產業道路,自河階地遠眺,一九四三年興建,有二十個橋拱的支亞干舊橋,與二十年前因截彎取直而起的新豐平大橋平行,山腳下筆直的道路貫通西林村十二個鄰四百三十戶人家。因歷史因素,一千二百五十二名居民混雜,有過地盤之爭,如今安居樂業於壽豐山水之一方。

壽豐溪和荖溪、白鮑溪都在荖腦山區──台灣玉的原鄉,進出礦區三十載的工人陳建銘說,一般玉石五十公斤重,用麻袋裝裝就好,大塊的怕沿路滾動,遂用檜木做的背架揹負下山。《經典》團隊隨目前唯一堅守礦山的理新礦場第三代蔡松育探洞,民間礦業接手了從日本石綿礦業所到中國石礦公司的經營權。

兩天前剛下一場豪大雨,路坍了草也長了,路況很差,老董事長蔡印來立刻帶工人修路砍草,如同史前人般,務必保持礦區道路的暢通。礦場都在水源區,《水源保護法》通過後完全停採,年紀輕輕接下棒子的蔡松育壓力頗大,猶靜待機會。

一路上水流淙淙,礦脈被終年淘洗著。過去支亞干人傳說,這處地形地貌是巨人踩過留下的腳印,藏有玉礦的小小神祕山洞則是小黑人的住所。

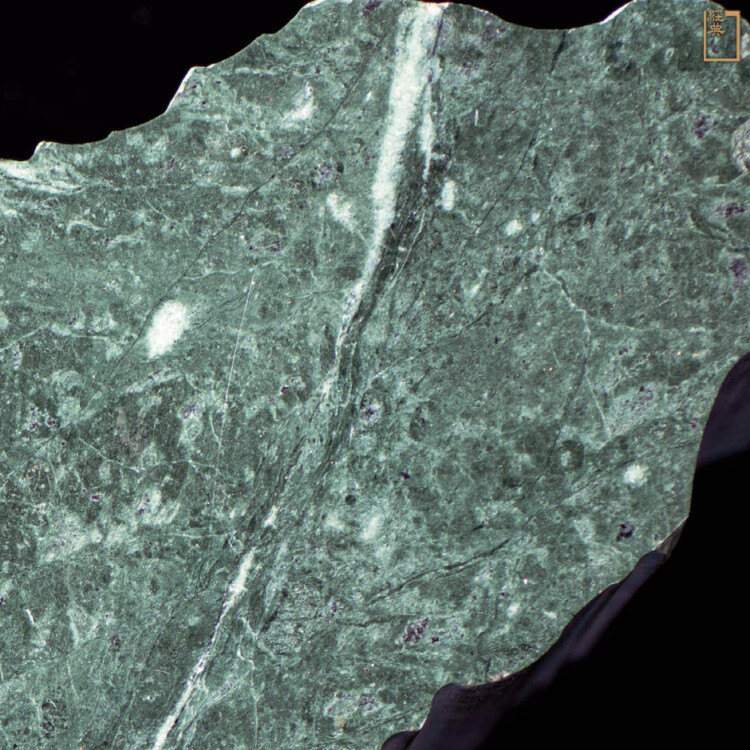

理新礦區三百七十多公頃,短短十公里就有八十三個礦洞,或深或淺,我們戴上頭盔和頭燈踩入溼滑的礦洞,寒氣襲人,才二十公尺深便可瞥見岩壁上噴著「玉」字或箭頭符號,便於日後開採。如同史前人般,陳建銘說,凡有經驗的礦工只消一根鐵釘就可知道手上打的是否好料,若是玉材,莫氏硬度五.五到七度,絕對敲不碎。「玉因水而潤」,蔡松育教我們分辨岩壁節理有何不同,在手電筒近距離強光照射下,只要是玉,被水滋潤過便明顯透光!

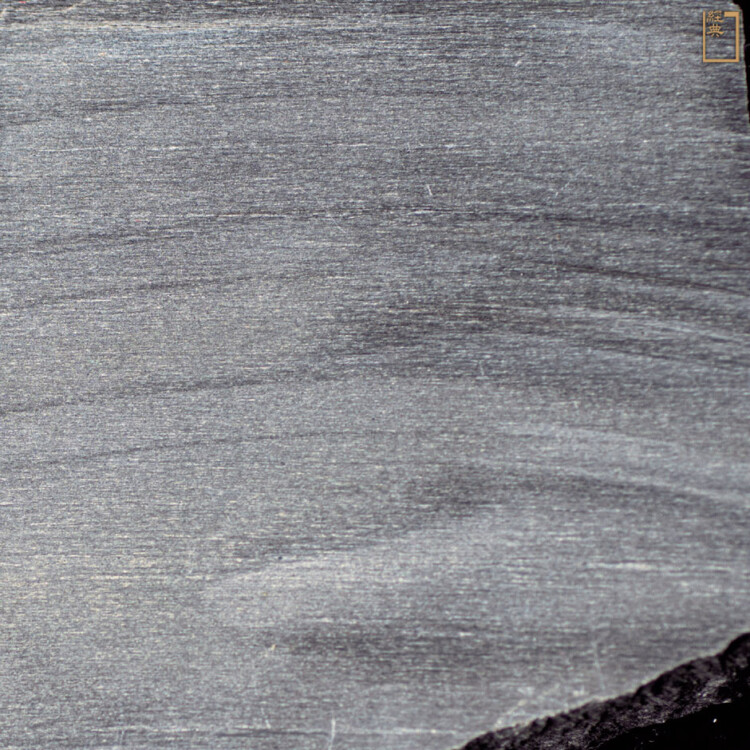

礦洞裡,隱約看見紅色噴漆的箭頭符號或「玉」字,經手電筒強光照射,尤其以水擦拭,更易顯出綠色色澤,且透光,這就是閃玉礦。(攝影/鄭映航)

一九五六年,當時就讀成功大學礦冶系的香港僑生廖學誠參加救國團暑期東部礦產調查大隊,在白鮑溪河床上看到很多漂亮的綠色石頭,於是帶回去請教香港地質學家,驗明台灣玉正身,這是近代「台灣玉之父」。

然而,早在一九二九年,日本博物學家鹿野忠雄就曾記錄:在平林地區(今日西林村與林榮里),於清水溪支流左岸三個不同高度的河階地上,遍布玉石廢料,認定是一處史前玉工場。這裡住著太魯閣族,族語叫這處地方「支亞干」(Alang Ciyakang),意思是凹進去的山谷。老人說,從山上看部落的溪谷很高很深,像深坑一樣;舊名Rangah Qhuni「打開的樹洞」,則是指支亞干上游幽閉曲折,下游注入花蓮溪突然開闊平坦,像大樹長出茂密的枝葉,也像洞穴突然被打開,陽光照射進來的樣子。

台灣玉的故鄉

今天的支亞干聚落,行政區屬萬榮鄉西林村,它南面河階地下方,靠近支亞干大橋與壽豐溪口則是漢人聚落林榮里。這兒得天獨厚,依山傍水且面海,有礦產林作和魚蝦,河階台地雖不寬卻足夠養活好幾百人,路徑雖不平整但也四通八達。源自中央山脈能高安東軍山系的壽豐溪(支亞干溪),長三十七公里,流經台灣最古老地層大南澳變質雜岩的玉里帶北端,其中橄欖岩經熱水變質而生成台灣玉的前身——不透光的蛇紋岩,以及由泥岩加壓而成的黑色片岩,且與石綿共生,蛇紋岩和黑色片岩再經高壓高溫,這才質換成透光且硬度高的閃玉礦,分布在一千公尺高的荖腦山區,北起白鮑溪南至清昌溪。

這一帶的斷層多摺曲,因地殼不斷運動、四時熱水流溢,一時之間被崩解後,色白的山玉就被溪水沖刷往中下游而去,變成略顯綠色的水玉,下到了豐田地區,就被叫做豐田玉,也因為它是台灣唯一的玉礦,而慣稱為台灣玉。二次大戰時期,日本急於開採礦區的石綿當戰略物資隔熱材料,不及將「次要」但珍貴的玉石運走,堆放路邊,給後來西林與鄰近的林榮村民天大的財富。

家住林榮里的製玉工匠林盛火,從小看著媽媽日夜忙著加工手環、戒面、墜飾等,一天可以接十幾二十件,村子裡百來戶人家,有二三十間有拋光機,都是家庭工廠,附近標場上也總放著大大小小各種玉石,待價而沽。玉加工產業讓村子錦衣玉食了九年光景。

一九七四年以後因石油危機,市場蕭條,加上台灣玉礦脈的斷層至少有七層,當時表層開採完了,要做深一層的開挖,需更大成本,於是被進口緬甸、加拿大、西伯利亞玉取代,礦場一間間關門,產業迅速萎縮。今日重遊故地,在斑駁中猶見昔日風光:因為玉廢料太多,巷道間有幾面牆都飾以各種形狀的邊角料,將早年村人採石、揹運、製玉的情景拼貼成畫;碧蓮寺前也有一圈地磚用小塊玉料鑲嵌而成;林榮國小老校門更保留著以墨玉、台灣玉、蛇紋石、白雲石、大理石等,或方或圓混搭砌成的柱面,雖然現在是後門,無人進出,但絕對是台灣唯一用就地剩餘玉料美化的校門。

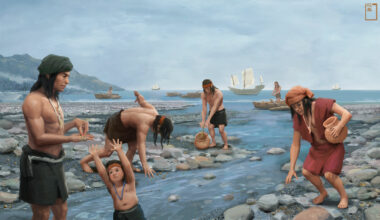

不過,最早邂逅台灣玉、認識台灣玉、也懂得利用台灣玉的,應該是上溯五千年前的支亞干人,和他北邊重光、荖山(今日秀林鄉)的鄰居。

繼鹿野忠雄之後,一九九八年中央研究院歷史語言研究所研究員劉益昌在支亞干地區進行考古發掘,陸續於十三處遺址出土大量製作玉器的廢料,證實四千五百年至三千五百年前,支亞干人除了做石器陶器等日常器物,也懂得「鑑賞」比一般石頭更美、硬度更大的玉,「對玉石,他們理解,而且有很高的要求,所以是開採來的。」中研院史語所副研究員郭素秋說道:「花東縱谷北段的玉礦應該在五千年、甚至更早就被史前人認識、理解而愛用!」