人生如寄,猶記當年稚童嬉戲,一轉身就是銀絲白鬚。人生短暫,分秒正在老去。

從呱呱哭聲,空手而來,到最後喘息,空手而去。人生難得今已得,即使生命只在剎那互換間,也應活出生命的價值與意義。

那些走過的路、讀過的書、做過的事、愛過的人、喜歡過的東西、欣賞過的風景,都在潛移默化中,勾勒我們雅俗的一生。

縱然人生有風雨陰晴、有荊棘坦途、有烈日樹蔭,芸芸眾生,我們依然是吮食著人間煙火的平凡人。空過生命,厚實生命,不同的選擇,不同的人生。

生命有長有短,價值有輕有重。付出必有收穫,絕對的付出,有絕對的收穫。人生不可能十全十美,但可以選擇放曠利他,直到一無所有。

儘管世人百般索求,但弱水三千,只取一瓢飲,其餘盡歸天地蒼生。揮揮手,瀟灑走,能饒人處且饒人,能放手處且放手。生命共同體,任何人都不能是體系的破口。人類的前途,世界的永續,地球的未來,都不能缺少任何一個盡責的你和我。

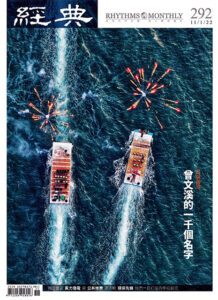

慈悲是遠航的帆,善行是前進的槳,智慧領引著方向,汪洋中有烈日、有海浪、有孤寂、有黑暗,但仍然有浩瀚的繁星陪伴,雨過天晴,可看見一路清澈湛藍的希望。

在人生從此岸到彼岸的渡船上,要活出像個有經驗的水手,用愛歌唱,用善欣賞,用寬容的心活出詩樣的文章。

讀聖賢書,所為何事?不就是在求個潤澤蒼生,心安自在;求個社會共好,和諧無爭;求個放曠通達,善惡分明。

十世紀初,唐末五代(九○四年至九七六年)時局動盪,永明延壽禪師隱世不離世,脫塵不離塵,與山林為伍,卻心繫蒼生。有《山居詩》云:

達來何處更追尋,放曠誰論古與今。

風帶泉聲流谷口,雲和山影落潭心。

資身自有衣中寶,濟世誰藏室內金。

策杖偶來林下坐,鳥聲相和唱圓音。

永明延壽禪師俗姓王,名延壽,字沖元,號抱一子,錢塘人,為法眼宗三祖,又被後世淨土宗推崇為淨土宗八祖,是位禪淨兼修的高僧。

歷史上,每一位高僧都有一個傳奇,每個傳奇都有非凡的意義。《宋高僧傳》延壽禪師「其性純直,口無二言,誦徹《法華經》,聲不輟響。」

《景德傳燈錄》也記載:「總角之歲,歸心佛乘。既冠,不茹葷,日唯一食。持《法華經》,七行俱下。才六旬,悉能誦之,感群羊跪聽。」意思是說:延壽禪師從小心儀佛門,出家後持戒甚嚴,不沾葷食,每天一餐,精誦《法華經》,通徹經文中字裡行間的精華妙意。他天生穎慧,能一目七行,六十天就能背誦整部經文,講經時羊群都來跪聽。

有關永明延壽禪師的傳奇故事不勝枚舉,真真假假,假假真真,年代久遠,已難考證,也不必考證。但他的一生確實秉持著二個夙願:「一是終身常誦法華經;二是畢生廣利群品。」

《法華經》是大乘佛教的重要經典,經文中應用各種的方便譬喻,長文偈語、本生傳奇,敘事縱橫時空,詮理貫通古今,法雨普施,潤澤蒼生,暢述了佛陀本懷,素有「經中之王」之稱,延壽禪師拳拳服膺經中義理,故發願終生持誦不輟。

「畢生廣利群品」,是延壽禪師的第二夙願。慈悲利他是大乘佛教的主旋律,失去濟世的精神,就不再有大乘佛法。禪師身處亂世,天災、人禍、兵厄、瘟疫,此起彼落,故矢志窮一生之力,拯救生靈於塗炭,挽回世風於日頹。

這首《永明山居詩》既寫景,又言志;既寫自然,又寫心意。想追尋放曠,又不捨眾生;想策杖山林,又感身為佛門弟子有淑世的責任。一種情懷,百種心思,如湧泉般傾瀉於字裡行間。

第一句:「達來何處更追尋,放曠誰論古與今。」大意是:自從通曉佛法,了知「苦集滅道」四聖諦,認清「生老病死,成住壞空,生住異滅」三理四相的自然法則後,修行路上再也沒有什麼可追尋的了。放開心胸,與天地萬物打成一片,感悟「諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減」,萬物緣起性空,無來無去,無貴無賤,無得無失,何必與他人爭論「擊石火,閃電光」,如夢似幻的古與今呢?

第二句:「風帶泉聲流谷口,雲和山影落潭心。」從無可追尋的遠古時間,拉回到當下萬物競存的空間,修行人清淨如水,心如明鏡,人來照人,物來照物,來去自如,無有差別。泉流谷口,聲隨風過;白雲青山,影落潭底,虛實具存,真假皆無。

唐朝崇慧禪師在答學僧問時所說的「萬古長空,一朝風月。」這是一種清澄虛漠的境界;一種萬物與我合一的境界;一種無古無今,亦古亦今的境界;一種「一朝風月」就是「萬古長空」,「萬古長空」就是「一朝風月」的境界。沒有「一朝風月」,哪來「萬古長空」?而「萬古長空」卻又盡在「一朝風月」的境界。

蘇東坡有詩云:「溪聲便是廣長舌,山色豈非清淨身?夜來八萬四千偈,他日如何舉似人!」

溪聲日月不停地訴說著山河大地的奧祕,從遠到近,又從近到遠,溪聲娓娓的細訴,已沒有遠近之分了。

青山不動地展現清淨本色,從古到今,從今到未來成古,山色已無古今之別了。

這種「真空妙有,妙有真空」,玄之又玄的奧祕,即使窮盡文字,寫了八萬四千偈,都無法跟別人貼切地道出其中的究竟實相來。然而蘇東坡竟用了短短二十八個字,「真空妙有,妙有真空」的絕唱,就盡在此詩之中。延壽禪師此句亦不遑多讓。

第三句:「資身自有衣中寶,濟世誰藏室內金。」意指每個人都有慈悲的本性,也都有行善助人的本事,只是大多數的人不能自覺,少有人善用。

此句延壽禪師運用法華七喻中的「衣珠喻」,指出自認貧不是貧,而是不知富。每個人都有「衣中寶」,這顆繫在每天穿著在身上、價值連城的明珠寶貝,既可資身,又可濟人;既可自渡,又可渡他。可惜眾生迷惘,始終沒有發現這顆衣中寶,也不知道自身藏有取之不盡,用之不竭的室內金,錯失自己可以用它來拔苦予樂,廣結眾生緣,成為富中之富的機會。白白辜負了可用來資身的衣中寶,也枉有可以濟世救人的室內金。

人生貴在能「信願行」。相信自己有行善助人的能力,發下「地獄不空,誓不成佛;眾生渡盡,方證菩提」的宏願,並堅定地身體力行。人生觀、價值觀,世界觀正確了,人人都可以成為自己的貴人,也能成為別人的貴人。這是延壽禪師的苦口婆心。

第四句:「策杖偶來林下坐,鳥聲相和唱圓音。」修行是一種生活方式,是一種比別人更淡泊無欲的生活方式,看似無為,卻是無所不為;看似閒適自處,卻是忙著與眾生打交道。

不論策杖獨行或林下偶坐,關情的是一沙一石、一草一木;知音的鳥唱蟲鳴,是一種大自然中最和諧、最圓滿、最動聽的聲音。

人本無凡聖之別,物本無貴賤之分。物之所以貴,因人貴之而貴,因人賤之而賤。貴賤在人,不在物。凡之所以為凡,因心凡而凡;聖之所以為聖,因心聖而聖,凡聖在心,不在人。

每個人都有自己的生活方式,只要心懷慈悲,正向面對,閒也好,忙也罷;富也好,窮也罷;達也好,挫也罷;貴也好,賤也罷,心存善意,就會有好的結局。

尊重別人,不輕自己。林下花間,山巔谿壑,路曲荊棘,驚雷暴雨,自有一番韻味,寵辱不驚,我心淡定,自會活出一種意境。

紅塵擾攘,世事百態,人活在世俗裡,處事不必與俗同,亦不宜刻意與俗異;做人不求令人喜,亦不可令人憎,要像蓮花,出淤泥而不染,衣冠濯清漣而不妖,紅塵任他喧囂,我自擁有自在格調。