台北東區某巷弄,處處可見麵店、小吃、餐廳,一間小店座落其中,從門外招牌到店內空間都小巧別緻,以大面積白色牆面、搭配木質桌椅及水泥地板,營造出簡潔明亮的風格。伴隨咖啡店或甜點店常有的輕音樂,下一秒卻聽見店員詢問客人:「芹菜、香菜都吃嗎?」這不是咖啡店或甜點店,而是在這屹立二十年的素食小吃青春素麵線。

「之前就是傳統台式小吃店的樣子,光線偏暗、雜物多、座位擠、牆上貼了各種菜單跟文宣,對環境或氣氛沒什麼講究。」四年前接班後將小吃店全新改造的二代老闆李依璇回想。

「傳統台式小吃店」是什麼樣子?去年日本京都新開一間以台灣夜市為主題的餐廳,消息一出,不少台灣網友回應:「太整齊乾淨了」、「地上黏黏的才合格」、「桌面要有油漬光澤」。我們引以為傲的台灣小吃,除了好吃之外,至今仍不時常與「髒亂、黏膩」畫上等號,至於「用餐環境的氛圍與美感」則彷彿是另一個世界的語彙。

對於大部分台灣人來說,無論是夜市小吃攤、還是街邊小吃店,承載的不僅僅是美味,還有情感與回憶。「留學時很想念台灣的味道,可是每次看到攤位髒兮兮、食物擺地上就很倒胃口。」實踐大學餐飲管理學系副教授高秋英指出,「食物會連結我們過去的記憶,但呈現食物的環境不應停滯在過去。」

方便至上如何講究?

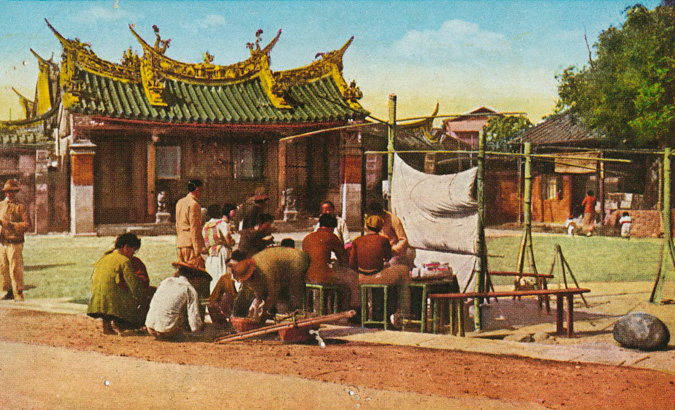

台灣小吃店攤的興盛與樣貌,與其發展歷史有關。文史研究者曹銘宗表示,像麵線、臭豆腐、筒仔米糕、擔仔麵,早年稱為「點心」,即正餐以外的食物,價格低廉、可隨煮隨吃。自清領時期起,閩粵移民前往開墾山林、耕耘田地,開始有生意人挑擔到現場供應食物;當移民在新故鄉興建廟宇後,也吸引流動攤販集結,進而出現廟口小吃。

如今,小吃已從點心變正餐,小吃店攤散布各地;過去因應攤子高移動性所採取的克難的行商方式,影響了今日的用餐環境樣貌。我們可在路邊、市場、夜市、甚至店面,見到不鏽鋼攤車與塑膠椅的生財器具組合,再加上早期常有的免洗餐具以及後來的美耐皿餐具,一切「方便」至上,自然難以講究舒適、質感,連衛生也可能被犧牲。

「也有人喜歡傳統的髒亂感、覺得舊舊油油的是老店保證。」協助客戶品牌規畫與美感教學的好氏研究室室長陳易鶴指出,「無論攤位或店面有多糟,若老顧客都接受、習慣了,老闆就不認為有改善的必要。」這也是為何不少人氣老店依舊維持一直以來的簡陋與將就。

「而且人的心態很奇妙,如果是在騎樓、廟口、市場或夜市,就覺得髒汙或克難的環境很合理,自動降低標準。」

但就算是先天條件受限的夜市,仍有路邊攤以不同於過往的外觀一決勝負。

在號稱「台北最小夜市」遼寧夜市的一間小攤,客人坐在路旁享用,乍看沒有什麼特別,但木作攤位、木椅在一片耐用取勝的不鏽鋼及塑膠廉價感之中,顯得獨樹一幟。

「原本那樣不帥啊,也怕坐前面的客人容易燙到。」經營吳二麻辣鴨血的吳煜倫特地將不鏽鋼攤車以木作包覆,椅子也選用木椅、取代不鏽鋼椅或塑膠椅,將攤位整體質感統一,營造帶給顧客的第一印象。

「其實不用多花錢弄這些也照樣可以賣,但我就是想跳脫傳統夜市都長得一樣的框框。」三十歲的吳煜倫說。

「做生意不一定需要美感。」陳易鶴指出,「但是當美感能連結到業績與商機的時候,店家就有了更切合實際的改變動力。」

台灣觀光長年主打美食、特色小吃,隨著二○一五年來台旅客突破一千萬人次,各大城市無不摩拳擦掌迎接人潮與錢潮,部分有遠見的店家也把握機會轉型升級、改善環境與服務品質,提升消費價值。

然而,自從陸客來台人數逐年銳減以及近來新冠疫情的衝擊,削弱了店家改善環境的動機,轉而將多餘心力投注在數位布局、外送通路。去年一間夜市小吃店本來正與陳易鶴討論空間改造,後來就因疫情而喊停。

那個案子雖然沒能走到執行階段,但當時陳易鶴給店家的建議偏向「減法」,而非打掉重練。比如取下牆上的電視、貼滿牆的菜單以及過時的年節裝飾,再換成適合的陳列,經由改變小細節,隱形提升店內品味。

最基本整潔應求高標

台灣餐飲業競爭愈趨激烈,小吃店家願意改變現況,既是向前邁進,也是逆境突圍。不過,光是將原先破舊髒亂、毫無美感可言的店面翻新,並非一勞永逸的萬能解方。

「有的店改裝後變美、變舒適,但隔一陣子再去,地板或醬料罐開始黏黏的、雜物亂堆,雖然改了空間,人員的作業方式卻沒跟著改變。」幾位受訪者均觀察到此點。

餐飲環境最基本的講究──整潔,或許在過去困苦的年代達到低標即可,但在重視食安的今天更應追求高標,而這對於店家才是真正挑戰,關係到的是面對餐飲工作的習慣及態度。