自從新型冠狀病毒疫情爆發以來,每一個人深藏在內心的恐懼,透過生活上的點點滴滴,多少還是一一反映出來:出外用餐的次數變少了,洗手的頻率變高了,沒戴口罩不敢搭公車、捷運,看到沒戴口罩的人則選擇默默飄走……這是屬於目前疫情仍在控制範圍內的台灣日常,同一時間,疫情的起始地,中國大陸的武漢,在疾病的威脅與同胞排擠的雙重壓力下,被禁錮的日常,又是什麼面貌?

這次的【新型冠狀病毒 特別報導】籌畫之初,我們想觸及的面向太廣,能求證的事實卻太少。從病毒來自自然界還是人工合成?各國禁航令將對全球造成的影響?疫情會像SARS一樣在燠熱的夏天結束嗎?致死率和傳染性是否還會攀高?一件件、一樁樁,受限於病毒持續以我們不完全理解的方式深入敵後,最終我們能掌握的原則,只有報導我們所能確認的,以避免助長社會上不必要的恐慌心理。

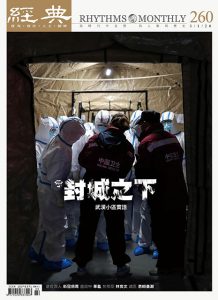

感謝慈濟大學劉怡均校長所撰寫的《病毒簡史——瘟疫與人》,告訴我們人類與病毒之間的漫長戰役,彼此間曾有的攻防;由本人執筆、台大獸醫系副教授陳慧文審閱的《戒慎,但不恐懼——以科學角度看新冠病毒疫情》,介紹了人類對新型冠狀病毒的有限認識。撰述鄭接黃的《瘟與神》,以文化、民俗與心理的角度,梳理人、神、瘟疫間的關係,最後,還受困於武漢的劉伯言所寫的《封城之下》,畫家李繼開的圖文,我們得以在紛亂的訊息之下,一窺圍城內令人酸楚的生活片段。

疫情發展至今,我們看到台灣在公衛上的進步,政府執行力上的效能,多數民眾公德心的覺醒,但與此同時,也看到恐慌造成的口罩之亂,包括跟病毒一起成長、茁壯,不斷傳播的各種刻意或無意的假消息。我想說的是,如果我們知道病毒也是一種似有實無,似生命的非生命,它的生存與否全有賴宿主細胞的協助,就會發現假消息的存在,在某種程度上,不也是因為我們缺乏對知識的理解,誤信謠言所造成的?

除了假消息,隨著台灣出現第一個疑似社區感染的案例,政府防疫的重點將繼邊境之後,也把社區納入其中,如何保住第一線的醫療能量,是當務之急。只是這一切在生存本能與工具理性下所做出的各種判斷與決策,隨著疫情的變化,未來,或許都會受到新的挑戰,必須適時調整。

在人類漫長的歷史上,國家的興衰,社會的榮枯、文化的起落、體制的變革、產業的轉型、科技的發展,都和傳染病有關。但願長期來說,新型冠狀病毒帶給我們的只是虛驚一場,從中學得經驗的我們,將更茁壯,也更保有謙卑。