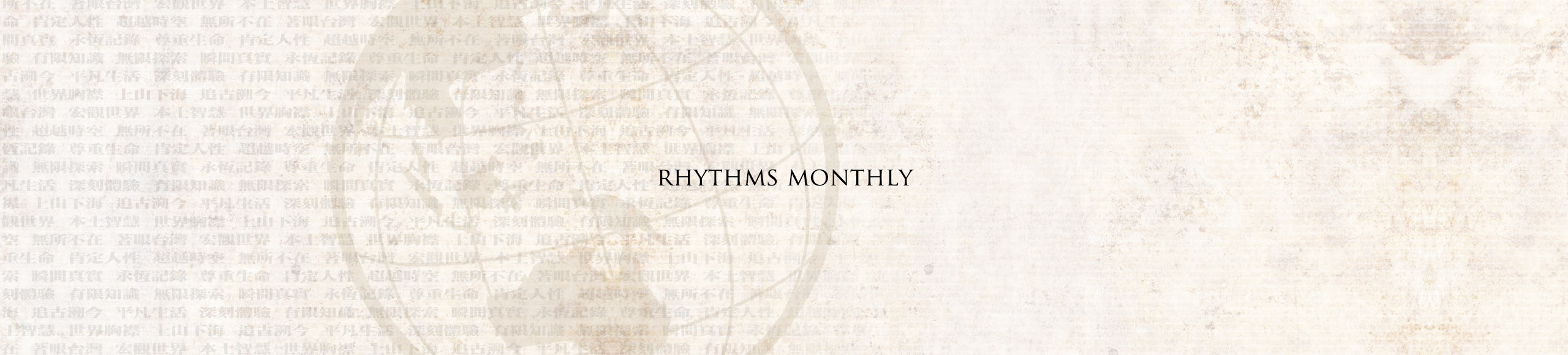

許多蔬菜的種植由於過於單一化,一旦受極端氣候影響,總是容易釀成龐大災損;加上社會上對於健康的追求,近十多年來,生命力極強,輕易便能春風吹又生的野菜,於是應時而起,形成餐桌上的一股新勢力。

其中的水蓮,翠綠的外表在處理過後,一度讓以貌取菜的我,把它誤當成韭菜,遲遲不願意舉箸。直到朋友呷好逗相報,熱情勸說,挾了一口細嚼了幾下後,才發現它那爽脆清甜的口感,不只和韭菜大異其趣;後來有機會到產地之一的高雄美濃旅行,更見識它不只「身高」不同,連生長環境都差很多,自己犯下的錯誤,實在是不可原諒啊。

本期經典雜誌的封面故事〈水蓮——野菜變佳餚〉,即是特約作者陳應欽以美濃為背景,細數這個老早就見諸《詩經》中的植物,是如何沉寂又重現,成為台灣蔬菜產業裡的新寵兒。而相較於水蓮,同樣以復興之姿回到眾人目光中的竹子,在《經典》文稿召集人潘美玲的採訪下,透過〈建竹未來——愈消費,愈環保!〉一文,對於它的優點、應用,以及在種植上與環境的關係,有著深入的報導。

〈打開公共空間——改變你我生活樣貌〉,是撰述吳佳珍走訪了一座座美術館、火車站、圖書館後,對於公共建築在台灣蛻變歷程的紀錄。總說空間會無聲說法,會潛移默化,公共建築的重要性,遠比想像得大。

【作家遊記】系列,這次則請來著名的海洋文學作家夏曼藍波安,以複雜的心情,回顧他成長的蘭嶼部落伊姆洛庫,也是大家熟悉的紅頭村。

對了,隨著疫苗的問市,新冠疫情來到另一個階段。在這段漫長的日子裡,從最初的混亂,到一切彷彿停滯,直到現在,稍稍鬆動的情勢裡,許多人為了不同的理由,不得不「冒險」在地球的不同端點移動。〈隔絕有時,擁抱有時——我在隔離飯店的十四天記事〉,是讀者喜愛的特約作者金峰,近期的精采作品。為了在父親開刀時能陪伴在側,他從比利時飛了大半個地球回到中國,卻因為隔離,只能透過視訊跟父親揮手問安。能寫、能拍、會說故事的金峰,這次相機、手機並用,從機艙、機場拍到防疫旅館裡外,疫情下的插曲、隔離的苦澀與難熬,盡見於他筆下的每一個字,鏡頭下的每一張畫面。

最後,【出神入話】系列,撰述鄭接黃要跟讀者分享乩童的故事〈乩身——神是眼前人〉,但祂或他,卻在科技文明中逐漸退卻到現代生活的邊陲。