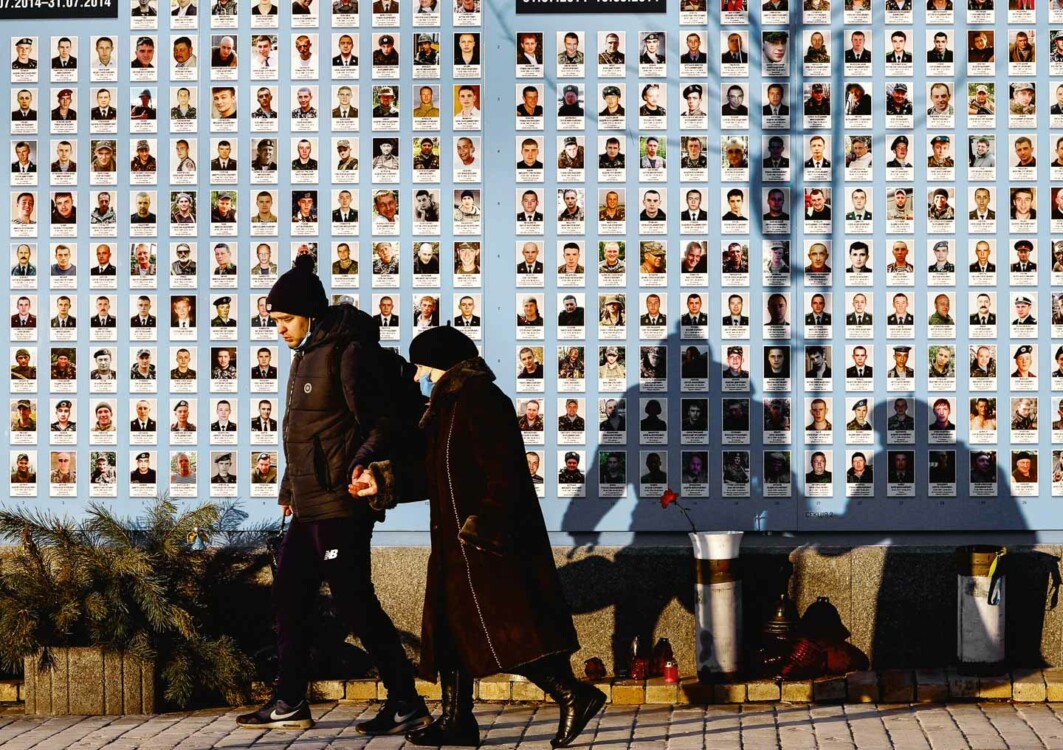

俄國陳兵十萬大軍於俄烏邊境,劍拔弩張的局面,頓時成為國際新聞的頭條。全球何以高度關注俄軍是否入侵烏克蘭?俄烏情勢的發展,不僅影響歐洲的區域安全,同時引發全球能源價格的波動,進而牽動全球經濟的走勢。

俄羅斯憂心北約東擴

烏克蘭位於東歐平原西端,東臨俄羅斯,西臨波蘭及斯洛伐克,西南與匈牙利、羅馬尼亞及摩爾多瓦接壤,南濱亞速海及黑海,西北鄰接白俄羅斯。國土面積約六十萬平方公里,為歐洲第二大國,僅次於俄羅斯。

烏克蘭地處西方與俄羅斯之間,連接巴爾幹半島與中東歐。在北約力圖東擴、俄羅斯卻力阻的戰略競逐下,益加突顯其戰略位置的獨特與關鍵,足以牽動歐洲,乃至全球局勢。就如烏克蘭前總統庫奇馬所言:「烏克蘭處於歐洲地緣政治中心。」美國前國家安全顧問布里辛斯基所言:「沒有烏克蘭,俄羅斯就不再是帝國。」

去年十二月間,俄國正式向美國和北大西洋公約組織提出安全保障條約草案,莫斯科要求西方以法律文件,承諾俄方所提的三項主張,其一為北約停止向東擴張;其二為烏克蘭和喬治亞不可加入北約;其三為美國不在非北約成員國的前蘇聯加盟共和國設立軍事基地,並且不與這些國家進行軍事合作等。回顧一九九一年蘇聯瓦解後,原十五個加盟共和國紛紛獨立。當中,除領土面積最大的俄羅斯聯邦外,位居中亞的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克,地處高加索的亞塞拜然、亞美尼亞,以及位居東歐的白俄羅斯與摩爾多瓦,未有加入北約的意向。喬治亞和烏克蘭曾表達加入北約意願,濱臨波羅的海的愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛三國則已於二○○四年加入北約。

就莫斯科而言,除了已加入北約的波海三國外,把其餘十一個前蘇聯共和國視為地緣戰略的核心地區。克里姆林宮關注這些國家與西方關係的發展動向,尤其是加入北約與否,更是莫斯科在意的「紅線」。

烏克蘭與俄羅斯的歷史淵源

烏克蘭與俄羅斯擁有共同的歷史根源,即成立於西元九世紀的基輔羅斯。一千多年來,兩國幾經分合,發展出恩怨情仇交織的歷史關係。烏克蘭於一六五四年併入俄羅斯,一九一八年脫離俄羅斯獨立,一九二二年加入蘇聯,成為加盟共和國一員,一九九一年因蘇聯解體而獲獨立。

斯拉夫人按其地理分布而分別稱為東斯拉夫人、西斯拉夫人與南斯拉夫人,其中,東斯拉夫人包括俄羅斯人、烏克蘭人與白俄羅斯人。西元九世紀下半葉,東斯拉夫人在東歐平原德聶伯河流域,從部落聯盟發展為封建國家「基輔羅斯」(Kievan Rus),透過控制波羅的海至黑海的水路貿易路線而致富與壯大。西元九八八年弗拉基米爾大公引進東正教作為國教,不僅促進了統治權力的鞏固,教堂與修道院亦成了文學、建築與繪畫等文化發展中心。

基輔羅斯於十至十一世紀達鼎盛時期,成為中世紀歐洲的最大國家,疆域擴及今日的烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯歐俄地區。發展至十二至十三世紀,國力由盛轉衰,最終分裂為若干羅斯公國割據的局面。一二四○年蒙古軍隊攻占基輔,終結了基輔羅斯的存在。在原基輔羅斯東北方的羅斯托夫-蘇茲達爾(Rostov-Suzdal)公國被視為俄羅斯國家的起源;而在原基輔羅斯西南方,與波蘭、立陶宛接壤的加利西亞-沃里尼亞(Galicia-Volhnia)公國,則被視為烏克蘭國家的起源。基輔羅斯奠定東正教信仰,烏克蘭和俄羅斯皆視基輔羅斯為其民族與歷史文化的發展根源。

原基輔羅斯被蒙古人征服後,烏克蘭於十三至十六世紀受波蘭、立陶宛統治。一五六九年,波蘭與立陶宛簽訂盧布林條約(The Act of the Union of Lublin document),兩國合併為波蘭立陶宛公國。因波蘭強迫烏克蘭改信天主教,烏克蘭中部的哥薩克人因宗教、民族等問題,經常與波蘭發生衝突,在遭受波蘭軍隊鎮壓的情況下,烏克蘭被迫向文化較相似的鄰國俄羅斯帝國(沙俄)求援,最終雙方於一六五四年簽署佩利亞斯拉夫條約,烏克蘭併入俄羅斯受其保護。自一六五四年起至一九一七年俄國十月革命,烏克蘭受俄羅斯帝國統治,長達二百六十三年。

一九一七年沙俄帝國被推翻後,同年十二月成立烏克蘭蘇維埃社會主義共和國,俄羅斯臨時政府和烏克蘭維持官方關係。一九一八至一九二○年,烏克蘭領土遭到波蘭、羅馬尼亞、捷克等國相繼瓜分領土。一九二二年十二月,烏克蘭、俄羅斯與白俄羅斯等國家,共同成立蘇維埃社會主義共和國聯盟。直至一九九一年八月二十四日,烏克蘭才脫離蘇聯獨立,國號更名為烏克蘭。獨立後的烏克蘭,外交政策日益轉向西方。