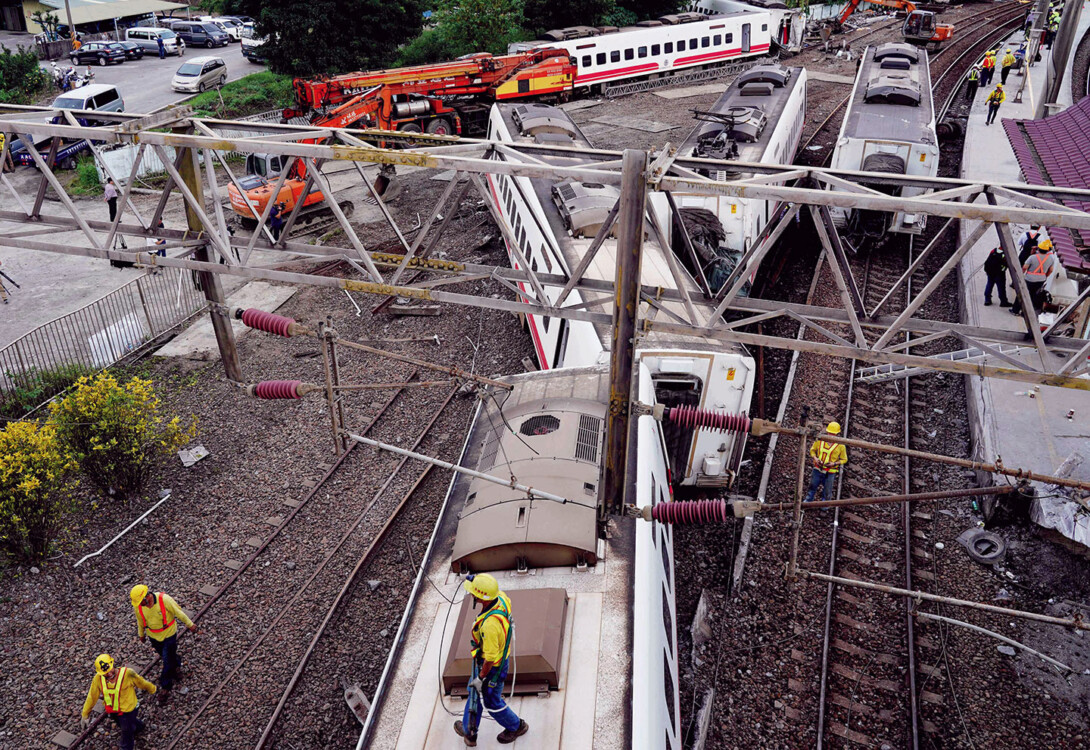

不過兩年多前,台鐵普悠瑪號才在宜蘭新馬站出軌翻覆,造成重大傷亡,如今又在花蓮清水隧道發生太魯閣號出軌,奪走四十九條生命,成為台鐵半世紀以來最嚴重事故。為何看似安全可靠的鐵路運輸卻如此脆弱?台灣的鐵路安全究竟出了什麼問題?

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授張新立指出,可從鐵路運輸的特性及發展來了解事故背後的潛在危險因子。

他表示,鐵路運輸技術最大的發明是緣翼鋼輪(flanged steel wheels)的使用,讓鐵路車輛能左右搖擺於兩條平行鐵軌之間而不出軌,並利用鋼輪與鋼軌之間較小的滾動摩擦係數,以較為經濟的動力拉動重量極大的列車。而要讓搖擺的列車不致出軌,不僅需有堅實的路基及軌枕固定軌道,更得配置大量人力隨時檢查軌道是否磨損過度或軌道扣件鬆動。

高速下的風險管理

「鋼輪與鋼軌的摩擦力小,車輛才跑得快,但就需要較長的距離來煞停,這是鐵路運輸的優點、也是缺點。」張新立指出,早期由人工駕駛鐵路車輛時,往往需要很長的安全視距,以便讓司機員在看到前方軌道異物後來得及煞停車輛,更進一步的做法則是在鐵路兩側加設圍籬以防異物入侵。

隨著科技發展,鐵路運輸的動力已從過去的蒸汽動力轉為柴油電力,進而使用外接之電力,行駛速率也從一八二五年史上第一輛火車的每小時二十四公里,進步到現今三百公里的高速鐵路,甚至超過五百公里的磁浮列車。

換句話說,以前還能等司機員看到再煞車,但現在車速已經快到人無法及時反應。因此,在列車的運行與安全上也走向自動化,以克服司機員反應不及的風險,先進國家的鐵路系統更透過完善的安全管理系統,做全面性的行車風險管理,以預防事故發生。

然而,台鐵在朝向高速化邁進時,卻未能及時做好所需要的風險管理。

以太魯閣號事故為例,由於事故地點尚未建置邊坡或外物入侵的監測預警系統,仍然仰賴司機員以目測判斷路況。在司機員出隧道後看到軌道異物時,僅剩六.九秒反應時間;但依當時情況推算,至少需要十六.六秒才能煞停,因此即使司機員全力煞車四秒仍無力回天。倘若該路段設有災害或入侵警告系統,可能有機會在工程車滑落鐵軌到太魯閣號撞上的一分多鐘內,扭轉悲劇。

提升路權的專有化

高速之下,除了須朝向自動化控制,另一個關鍵則是「侵入的防制」。太魯閣號事故發生後,台鐵企業工會聲明表示,台鐵受外車或外物違規侵入已成常態,工會曾多次督促政府重視此問題未果。例如二○一九年因外車外物侵入路線所造成損害者即高達四十一件,處處敲響了警鐘,「路權安全」的重要性卻被輕忽漠視。

鐵路運輸系統的路權可分三類:A型路權(專有路權),軌道與外界交通完全隔離,如台北捷運、高雄捷運、台灣高鐵;B型路權(部分隔離路權),部分軌道與外界隔離,如淡海輕軌、高雄輕軌;C型路權(共用路權),軌道與外界交通混合行駛,如美國舊金山的叮噹車。

至於台鐵,既有傳統的平面路段,也有地下及高架化路段,台鐵企業工會表示,台鐵局雖然號稱是專有路權,但不管是平交道或這次緊鄰施工道路的事發處,都未真正與其他運輸路線隔離。

張新立指出,早期各國的軌道系統皆從平面起家,但隨著鐵路高速化的發展,現代的新軌道系統(如捷運、高鐵)多已朝向完全排除外界交通干擾的專有路權設計,舊軌道系統也逐步高架或地下化,以提升車輛運行的安全性。只是,台鐵至今仍難達到全線均專有路權,許多平交道及路權兩側還是無法全面阻隔人車侵入,成為安全管理上的破口,需要更多防護措施以確保列車安全運行。

至於在這次事故當中,不少人質疑屬於傾斜式列車的太魯閣號如果不販售站票,或許不至於釀成如此重大的傷亡。張新立認為,在安全與營運的立場之間,台鐵確實面臨兩難。

所謂傾斜式列車,即列車在過彎時會朝彎道內側傾斜來抵抗離心力,不用像普通列車需減速,可節省行駛時間。他表示,台鐵之所以在東部幹線採用傾斜式列車,是為了因應多山、多彎道的地形,其實是不得已的做法。

【台灣歷年重大鐵路事故】

資料來源:台鐵、綜合報導 製表:吳佳珍

| 事故起因 | 南下33次觀光號在彰化縣大村車站,撞上闖越平交道的彰化客運大村國中學生專車。 |

| 事故起因 | 北上1002次自強號行經新竹頭前溪橋南,撞上擅闖平交道的砂石車,是自強號1978年上路以來最重大事故。 | |

| 後續主要改善 | 自強號車頭塗裝加上橘紅色警示漆「貓頭鷹紋」;勘查西部幹線平交道,廢止橋梁前無人看守的平交道。 |

| 事故起因 | 北上1020次自強號於高雄路竹—大湖之間,因遊覽車在平交道倒車,造成衝撞。 |

| 事故起因 | 北上1006次自強號在苗栗縣造橋鄉豐湖村,與南下的莒光號交會時對撞 |

| 事故起因 | 由樹林開往台東6432次普悠瑪號,行經宜蘭線新馬站前彎道時高速出軌。 | |

| 後續主要改善 | 行政院針對台鐵進行總體檢,提出144項改善建議;台鐵研發裝設自動速限系統,預計今年底完成安裝。 |

| 事故起因 | 由樹林開往台東408次太魯閣號,撞上滑落邊坡的工程吊貨車,在花蓮清水隧道出軌。 |