從合作社到教室短短三分鐘的距離,走廊上學生紛紛走避,指著後方,一臉驚恐。就在疑惑的當下,一隻獼猴跳上學生肩膀,搶到包子就走,午餐就這樣給牠了……這是我們與台灣獼猴互動的真實寫照。

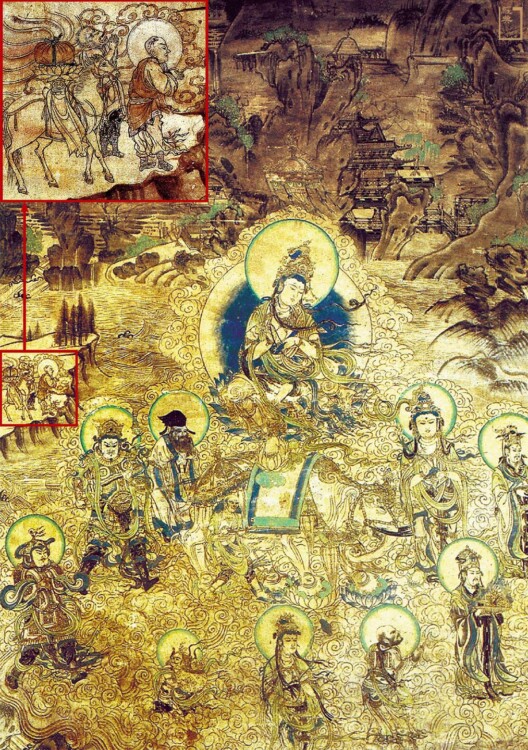

猴子以各種虛實形象出現在我們的生活圈中。信仰裡,台灣民俗道教大聖爺悟空專治調皮搗蛋的孩子;在印度教史詩中,猴神哈奴曼備受尊崇,負責斬妖除魔。從淺山地帶樹林果園到台灣最高海拔的玉山國家公園塔塔加,台灣獼猴展現出驚人的適應力,幾乎無所不在。

全球目前有二十四種獼猴,主要分布在赤道區域附近,許多獼猴群體已經適應環境,形成了特定的行為習慣,成為各國文化景觀的象徵。例如,地中海直布羅陀半島的巴巴里獼猴(Macaca sylvanus)每年吸引超過一千萬名遊客。英國政府斥資保護這些獼猴,不僅因為牠們是歐洲大陸唯一的野生獼猴,也是二戰歷史上重要的參與者,當時由於英軍堅守直布羅陀,抵擋了德軍襲擊。而談到在日本的猴子,第一印象則是牠們在雪景中泡溫泉臉紅紅的畫面,長野縣志賀高原的日本獼猴(Macaca fuscata)學會了浸泡在地熱池中來取暖,這種行為代代相傳,吸引了大量遊客湧入地獄谷野猿公苑參觀獼猴泡溫泉。

獼猴不僅是自然生態的一部分,也是生活文化的一部分,由於牠們的適應力和與人類互動的能力,這種共存也帶來了新的挑戰:我們能否學會與這些手腳靈活的鄰居和平共處,並為牠們制定出新的規則?

與猴重疊的生活圈

「咻——」一輛登山腳踏車傳來鈴鐺聲響警示著登山客,隨即快速地下坡滑行,打斷了眼前一群獼猴家族浩浩蕩蕩的覓食隊伍。

在台灣西南海岸的天然屏障壽山,這裡的獼猴在十九世紀由開啟台灣自然史研究者的郇和(Robert Swinhoe)發現,他首次描述了這些擅長攀岩的野生獼猴,並命名為台灣獼猴。隨著高雄地形逐漸從潟湖發展為城市,儘管環境變遷劇烈,台灣獼猴始終在這片擁有多樣物種的熱帶季風林中生活。

自一九八○年代起,原本占地壽山七成的軍營區域逐步解禁,隨著高雄市政府的觀光政策推動,登山口逐漸發展成商圈,在二○一一年籌備壽山國家自然公園時,曾經盤點出將近三百個民眾上山闢建的休息區,更有自行開闢步道、砍除植物,搭設人工構造物的狀況。發展至今,早上爬壽山、下山後在鹽埕埔吃午餐,是高雄人的日常,很多人一天當中不只上山一次,清晨到夜晚登山步道上都會遇到登山客。

內政部國家公園署國家自然公園管理處表示,與「野生動物」獼猴應保持至少十公尺距離,不過,隨著人與獼猴的生活圈愈來愈近,壽山上人猴距離常常縮短至五公尺內。特別是在登山步道,當人的背包一放下,猴群便會窸窸窣窣出現,盯著背包。「人與猴子的空間重疊,猴子的行為已經被人類對自然環境的破壞與餵食改變。」屏科大野生動物保育研究所副教授蘇秀慧強調。「我們面對的議題並非獼猴數量太多、需要控管減量,更要解決的是人猴衝突。」

台灣獼猴跟我們一樣皆是靈長類,共通點之一就是具有「好奇心」,對事物感覺新奇。觀察獼猴行為超過三十年的蘇秀慧表示,野生動物與人類相遇時,通常是人主動表示敵意;有八成獼猴會迴避或選擇不反應,僅有二成會因為感受到敵意而展現威嚇表情。「五次裡有一次,猴子會反過來兇你。」她進一步解釋,當獼猴張口,嘴巴張開包住牙齒,眼睛瞪視,這種臉部表情是一種威嚇行為,或是展現敵意的表現。

而另一種我們常常誤解的獼猴表情,是牠張開嘴露出上下排牙齒,眼神帶有膽怯、退縮,這是表示「臣服」,而非我們認知的「大笑、微笑」,這時候的獼猴正在緊張,表現認輸的狀態。於是,當你遇到猴子,距離一公尺內,最好的表現是:不開口說話,移開視線,自然地往前走,就能逐漸拉開與牠的距離,不製造衝突也不讓猴子感到緊迫。

「小心!這裡有大便,我們來看看是誰的——」台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟提醒。跟著她上山的團員們,目光焦點望向這路邊地上立起的新鮮猴糞,同時看向另一頭,糞金龜用後腳推著猴子糞便做成的糞球。在山上隨處散落的獼猴糞便,含有各種植物的種子,具有促進種子傳播的功能,而糞金龜更是以獼猴的糞便為珍饈美食,視窗再縮小一點,也能看到螞蟻來回穿梭,搬運獼猴採食稜果榕或甜度較高的果實所產出的糞便。我們可以從「糞便」這個簡單又重大的生活證據,發現獼猴在這座山中生態系裡扮演的角色。

除了吃嫩葉、果實,在春夏季節,獼猴會撿拾恆春厚殼樹上的篩蛾幼蟲,作為蛋白質來源,澤蟹、蚱蜢、蜥蜴,甚至「土」也都是獼猴的食物來源,另外,北壽山軍事管制區的廢棄龍眼樹林也是猴群的地盤。透過覓食行為,台灣獼猴維持著這片森林棲息地,這有利於牠們自己和其他物種生存,並促進植物生長,增加生態系穩定。

面向西子灣,陣陣暖風吹進光影斑駁的榕樹林裡,早上九點,安靜的樹梢上錯落著一群獼猴,牠們灰色的毛色與褐色樹枝融合,你必須要抬頭仔細看才會發現牠們。屏科大研究員張芸瑄正拿著望遠鏡「點名」查看,並記錄著一隻隻成猴的行為,等著要蒐集台灣獼猴的糞便(排遺),將會從中分析,這個區域中頻繁與人類互動的猴群是否存在壓力。

猴群在這座山上與人互動所產生的壓力到底有多大?壽山上的台灣獼猴是封閉族群,與高雄城市發展息息相關。在過去二十年的追蹤調查顯示,壽山的獼猴環境負載量約為七百隻,早已飽和。獼猴的群體數量穩定,基因差異數仍維持在正常數值,由於人為餵食和遊客帶食物上山,牠們的飲食行為改變,母猴的繁殖數量增加;同時也面臨較高壓力,導致小猴早夭。自二○一三年起,壽山猴群被發現有脫毛現象,顯示牠們感受到資源不足或有競爭焦慮。當獼猴脫毛,會看起來就像是白色的猴子,皮膚上顯示有淡淡藍綠色的斑塊。