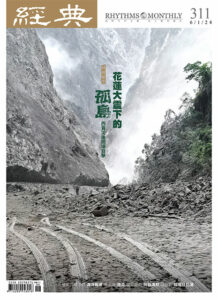

○四○三花蓮地震發生後,餘震不斷,至今已經出現超過一千四百起餘震,面對難以預防的天災,我們該如何因應?

本期特別企劃兩篇報導〈花蓮大震下的孤島──西寶〉一文由攝影召集人安培淂及資深撰述胡毋意前進現場,採訪西寶國小社區,了解為什麼大地震後居民仍選擇堅守家鄉。此外,更邀請國立台灣史前文化博物館研究員楊小青撰寫〈自然給的考驗──解密○四○三花蓮地震〉,搭配簡明易懂的插畫,為大家科普一下地理常識,解心中的慌。

【茶域經緯】是《經典》多年前推出的茶專題系列,〈炭火與茶苗──異域.僑鄉.泰北茶〉這次我們以茶為媒,談送炭給暖到引路渡人的善意。

泰北茶的茶苗來自台灣,農業技術也為台茶專家所指導傳授,各種製茶機械更由台灣進口,唯一不同的是生長的土地,而在這種條件下所產製出的台式烏龍茶滋味如何呢?本想以「橘逾淮為枳」來切入探討兩地的茶品差異,但這畢竟是品茶專家的本事,我們關切的除了茶,更有人與土地,以茶為媒,提供讀者不同的觀看視角。

「送炭到泰北」已經是四十年前的塵封舊事,早被大眾淡忘,年輕一輩的台灣人甚至不知道「美斯樂」這個地名背後代表的意義與歷史。然而,台灣人對於泰北的愛心綿延不斷,其中慈濟基金會自一九九五年接棒救總,進入泰北進行「三年扶困計畫」,包括茅屋改建及農技援助,從安居到樂業面面俱到,學校更是重點馳援項目,期盼透過教育翻轉階級,協助下一代脫離貧困的泥淖。

一群被遺棄的人、一片諱莫如深的荒地,國共歷史、邊境難民、有關鴉片,有關逃難,泰北是一處充滿故事的地方。此行幸運地找到與泰北結緣將近三十年的劉小華女士同行,因為幫助無證僑生爭取身分證,在當地華人社會擁有廣大人脈。無巧不成書地,此行的嚮導竟是當年泰北工作團負責茶苗扦插的朱成亮,一路上以濃重的雲南鄉音,為我們拉起故事的線頭,聊一段眾說紛紜的泰北茶史。

泰北的烏龍茶始源於台灣,但今日的規模與行銷市場卻青出於藍,早非昔日吳下阿蒙。茶田耕作改變了泰北高山的農業地景,從「境外茶」中我們找到台灣的技術與愛心,品飲一杯中南半島的烏龍茶,除了風土,更有各種滋味點滴在心頭。