作為一個人文雜誌的報導者,長期追蹤採訪是很過癮的一件事,因為眾人皆快我獨慢,而慢慢地往深處探索,點線面的擴散之後,往往能看到不同於表面的事實。

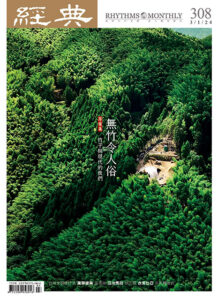

本期封面故事〈無竹令人俗──竹子與現代的我們〉其實是《經典》近年來的第四篇竹報導。為什麼會對這麼一個長期不受關注的冷門素材感興趣?

竹子,其實是一個充滿台灣元素的自然材質,然而在不到半世紀的時間,就被人類淡忘,被萬年不敗的塑膠所取代。塑膠是地球的「恐怖情人」,但人類又超愛,離不開它的便利與便宜。

《經典》竹報導嘗試從不同的面向切入:「非草非木」的竹子到底算不算森林的一部分?藉著創新科技有可能「點竹成金」、重返人類日常嗎?固碳量是樹木的三至五倍,有望成為淨零碳排的新星嗎?

〈無竹令人俗──竹子與現代的我們〉談的則是近代竹林被發掘的另一項功能:「療育」。

記得二○二○年第一次造訪雲林石壁竹林時,台灣竹產業近年的由盛而衰,完全反映在眼前這一片乏人問津的敗壞林相,當時建築師甘銘源、李綠枝帶著行政院政務委員張景森一起前往現勘,苦思著如何活化創生,所幸,三年後藉由政策支持、經費挹注,一座以減量設計、實踐環境美學理念的竹森療園區終於在去年底落成,為曾經荒廢的五百甲竹林鑲上一顆療癒的綠寶石。二○二四年由台灣作為東道主的世界竹博覽會上,也將向國際友人展示台灣獨特的竹林之美。

〈台灣文明進行式──始自四百年前的甜蜜奇蹟〉資深撰述胡毋意延續上一期對台南建城四百年的特別報導,這一次則是從台南甜蜜的糖業歷史切入,並訪談了台灣唯一研究「糖漏」及「瓦漏窯」的學者盧泰康,四百年前起造的台灣第一城,豐富的歷史脈絡真讓人梳理不盡。

有人視史實為寶,然而也有人認為不值一哂,〈轉角遇見你──歲月砥石上的風華建築〉撰述鄭勝奕透過不懈的訪談,從台中和平日報社的搶救案例中,一層又一層剝開歷史建築背後的無力與無奈,包括已經被無情推倒的天外天劇場,在資本主義的開發思維下,流下了一滴又一滴時代的眼淚。