文明,來自偶然的碰撞,歷史,卻是有意無意間的堆疊。一個曾被人遺忘的島嶼、邊陲之地,四百年前大航海時代有著「七鯤鯓」,僅供船筏臨時停靠,卻因緣際會,繼澳門澎湖之後,轉身成為由南海北上太平洋的貿易基地。沙地上蓋堡壘,平地上建城郭,而後一城蓋過一城。

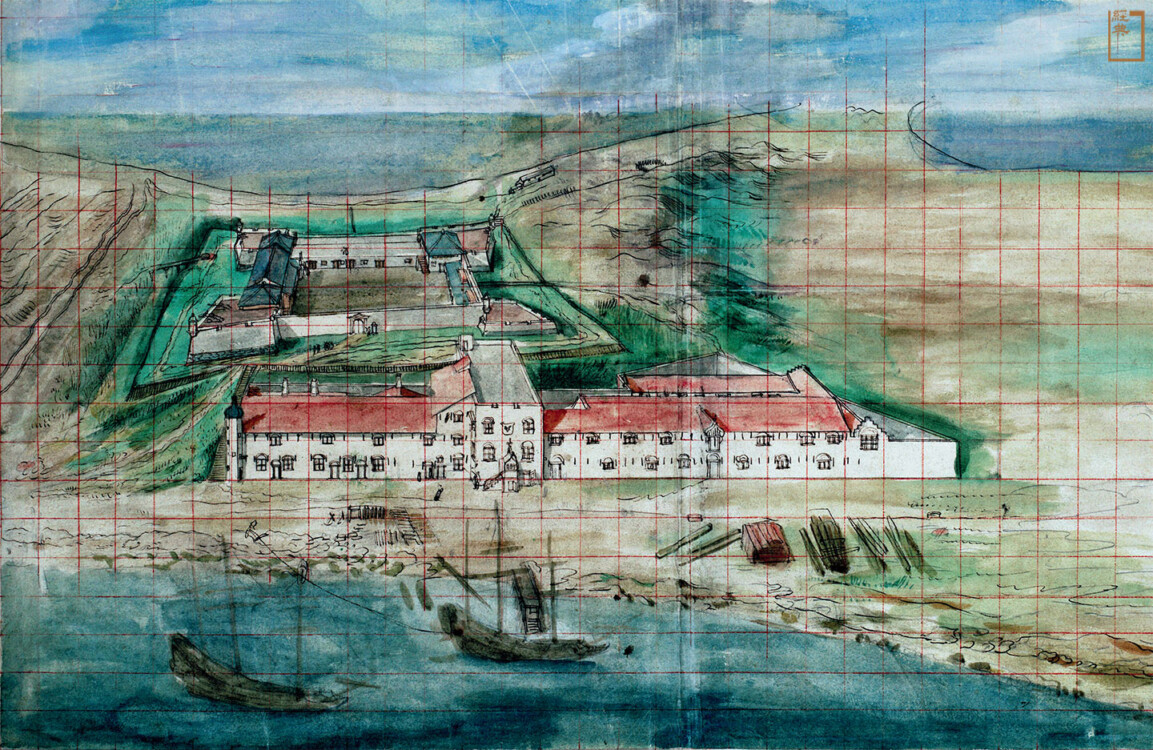

這是一張一六六○年代描繪大員灣的水彩畫,藏於奧地利國家圖書館。原圖為Johannes Vingboon接受VOC委託,根據隨船畫家送回的資料,以林布蘭畫派寫實風格臨摹繪製完成,畫中呈現有架設槍砲的突出稜堡,屬熱蘭遮堡一部分,圖右上方有小小的烏特勒支堡與馬廄,另一邊是大片華人區,中間空地有法院、刑場和市場。海面貿易船隻頻繁,有荷蘭甲雷溫船、小艇與中式木船,大員市鎮與台灣本島對望著。(圖片/荷蘭國家檔案館/維基共享資源)

四百年前,由遠而近,蒼茫大海中驟然出現一座島,由矇矓而真實,有漁寮有黃沙有綠地!在沒有攝影機照相機的年代,隨船畫家是歐洲大航海時代專有「產物」,是當時唯一忠實記錄的方法。一批批西荷等海權國家航行大洋留下手繪地圖,完全如實呈現大洋之間的島與陸,鉅細靡遺,台灣西部大員一帶也因此躍然紙上,熱蘭遮城歷歷分明,彷若自德國荷蘭等博物館或是古老的圖書架上翻閱這一段我們不曾參與的歷史,四百年恍如一眨眼。對比今昔,眼前的台南早已色彩斑爛。

一六六五年由Johannes Vingboons繪製,但原圖是一六三五年一個高級軍官David de Solemne所繪,他懂市鎮設計和建築原理,圖中主堡有典型三角形的山牆處是長官官邸。(圖片/荷蘭國家檔案館/維基共享資源)

校園地底有黃金

在今日台南赤崁樓北邊,緊連著成功國小,南邊三公里處有永福國小,先後在同樣重建校舍的過程中挖到歷史遺構,一個迄今挖了八年仍在施工,一個歷經五年搶救發掘後決定現地保留,於二○二三年開放給民眾參觀,也給孩子們從未有過的校園文資教育。

這天,老師帶著一班學生做校定教學,來到剛竣工的永澄樓一樓公共空間,孩子們睜大了眼,像尋寶似的搜尋地面層下一堆土牆土構堆裡有什麼寶。建校一百一十年的永福國小,當年校舍蓋在清代道署遺構上,「教學、文資保存與展示三合一,保存與活化文資從小扎根,培養下一代文化公民。」校長楊淑晏直說太幸運了,即使有五年的時間不能開運動會,但最終全校二十八個班級六百多名學童與老師都見證到了校園古蹟重生。四年級的郭晉廷指著被框在展示櫃中幾件青花瓷碎片說,這是他十一月才從保健中心旁的土堆裡挖出來的,一副與有榮焉。

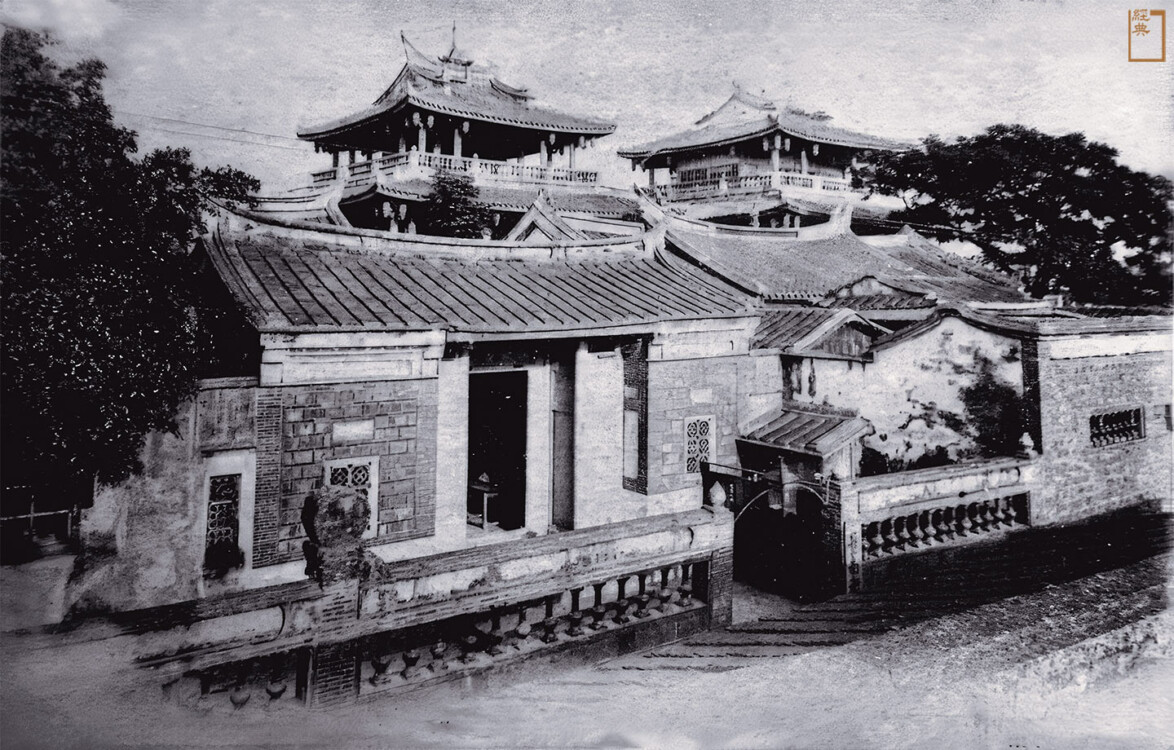

清代道署是三百三十多年前全台最高行政機關,當年環繞赤崁樓的都是重要的行政與商業區,除了做歷代台南官府辦公室的永福國小外,與赤崁樓僅一牆之隔的成功國小,最早曾是創建於明治四十五年(1912年)的女子公學校,地底出土的跟赤崁樓下方的遺構幾乎相同,未來將合構為文化園區。

台灣信使年代之前部曲

回溯四百年前,那是一個國際公法尚未成形、沒有安全秩序的年代。冬天吹東北季風,適合船隻南下,夏天依著西南季風則向北方揚帆。海洋是開放而自由的,大家各憑本事、各顯神通。

台灣島上也是部落各據一方,各自結社,偶爾因烏魚汛期到來,僅一水之隔的閩粵漢人駕漁艇而來,或和部落交易鹿皮、鹿脯等日用品。也不乏倭寇海賊避風浪躲官兵登岸,尚未有與部落對峙的移民村落,政權觸角也未深入此地。

島上部落社會生產力低,加上一年總有幾次天災,容不下更多人口;湍急的台灣海峽洋流與淺灘沙丘等同天然阻隔,讓這座島嶼不易親近。

一五三○年,日本發生近代史上第一樁大事,中央研究院台灣史研究所副研究員鄭維中展開大航海時代全球貿易版圖,道出日本從原本微不足道,卻很快站上貿易大國的關鍵:白銀出口!產量占全球三分之一。在大量輸出白銀後,日本引進各種人才技術與商品,貿易帶來進步與繁榮,躋身大國之列。

白銀讓歐洲的西葡等海權國家,包括後來的荷蘭聞風而至,就此展開一場風風雨雨的海疆爭霸與殖民之戰。

有心到荷蘭萊頓大學接受基礎的荷語訓練、識讀古花體字的鄭維中,從東印度公司當年手稿,回溯這段史話:

一六二二年夏季,荷蘭東印度公司VOC得到政府授權,從印尼總部巴達維亞派了六艘大型帆船和六艘中型快船攻打葡萄牙人占據的澳門,敗後轉攻澎湖,向實施海禁的明朝要求開放合法貿易,此乃往日本貿易的必經之途。但是在風櫃尾築城後,旋即遭到明廷出兵令其撤出,並指去非明朝版圖的台灣南部,於焉在一六二四年觸發了台灣與文明交會的契機。

荷蘭人在台灣西海岸尋找適當港灣,發現「滿布沙洲非常危險」。當時靠水文探測三寶:海圖、海岸描述、航路指引,以小舢舨和竹筏四處探測,好不容易在大員灣找到港道,得以停泊大船,為了與原住民保持安全距離,僅在沙洲上用木板和澎湖帶來的石材圍起城牆,這就是熱蘭遮堡(今安平)的第一步。

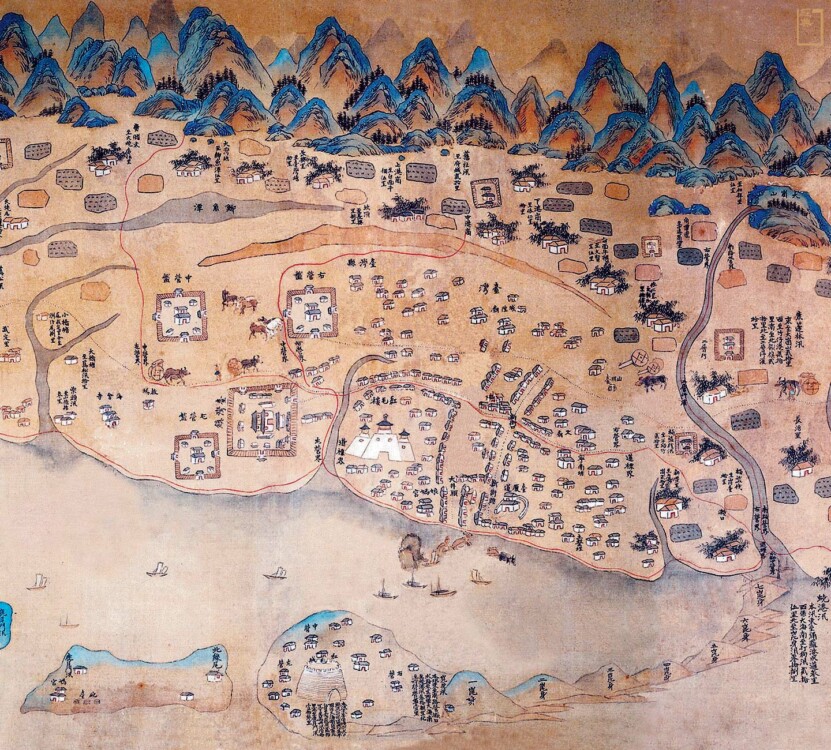

一六九九年《康熙台灣輿圖》安平、赤崁隔水相望。(圖片/國立臺灣博物館國家重要古物)