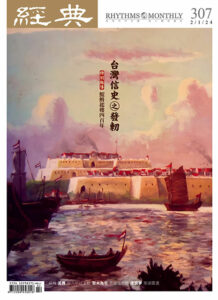

今年適逢台南建城四百年,本期【特別報導】也以〈台灣信史之發軔──鯤鯓起樓四百年〉一文,向這座歷史古城致意。

四百年前大航海時代「七鯤鯓」上的熱蘭遮城(紅毛城)以及本島上的普羅民遮堡(紅毛樓),是這一次的書寫重點,除了資深撰述胡毋意及攝影召集人安培淂兼程前往台南多次差旅,我們也從荷蘭、西葡等國找到各種珍貴的古地圖,從中見識十六、十七世紀歐陸國家眼中的福爾摩沙島。

如何生動地呈現一座古城歷史?古今對照的編排手法,或許是一個有趣的切入角度。截稿周的編輯檯上,眾人火急火燎地進行最後的版面編排。我們將古老的《大員港市鳥瞰圖》對照著現代的空拍圖,按圖索驥尋找昔日仍是沙洲的七個鯤鯓上的熱蘭遮城。

首先,在方位的校準上就煞費苦心。曾經浮現的沙洲早已隱身為沃野千里,地圖上城堡周圍的曠野,如今已是繁華散盡好幾回的民居街市,從橘瓦白牆的熱蘭遮城由外輻射,過去的行刑場今日化身廟宇、異鄉移民的山海會館僅留刀劍屏遺緒、而砲台附近的坡地變成安平第一公墓。

四百年的滄海桑田,要戴上歷史考古眼鏡才能見分曉。

歷史光影下的物換星移,景況相似的還有印度大城孟買,曾經是七座連續相接的小島,十八世紀英國殖民時期填海造陸,將之與北方的薩爾賽特島連成一氣,構成一片大型的半島,之後更躍身為印度天然良港,確立其歐亞海運的貿易地位。

這一期【一方印記】我們邀請了南亞觀察網站創辦人陳牧民教授撰稿,他近年借調印度擔任公使,將近四年的時間遍遊印度各地,他表示孟買是他造訪次數最多、迄今仍看不透的城市。今年五月台灣即將於印度孟買設立台北經濟文化中心辦事處,本月〈孟買的虛幻與現實──台灣學者印度觀察〉一文提前讓讀者對這個印度的多元文化融爐──孟買城一睹為快。

除了台商作為「經濟候鳥」不斷地西進或南飛,自然界中的候鳥一生亦規律地往返繁殖地與度冬地,本期【自然寫真】〈加油,候鳥!──上下台灣交流道的飛行嬌客〉資深撰述白宜君陸續造訪候鳥度冬地,也精心蒐羅了溼地、沙洲、泥灘、河岸上的飛羽倩影,為讀者帶來一場視覺饗宴。台灣作為候鳥在東亞澳遷徙線的中站,努力維護多元棲地的豐沛生態,方為待客之道。