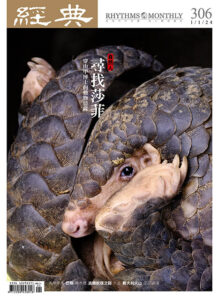

當本期【自然人】專欄邀請了屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔為我們撰寫了〈尋找莎菲──穿山甲博士的動物情緣〉。孫教授以自己內向的個性類比溫和害羞的穿山甲,從他自小就喜愛動物,娓娓道出求學過程中轉進穿山甲研究的因緣,細數十餘年的保育耕耘之路。

其實,今年五月《經典》已經先刊登了一篇從歷史文獻中爬梳外國人眼中初識的台灣穿山甲,(參見第二九八期〈穿山甲──披著盔甲的溫柔奇獸〉),因為驚懼穿山甲堅硬的盔甲外殼,牠一度被誤解為可怕的「大員(福爾摩沙)惡魔」。二○二二年,台灣將一對雌雄穿山甲(「果寶」與「潤喉糖」)送至捷克布拉格借殖,並於今年順利產下寶寶「小松果」,此一喜訊對於被全球列為極危物種的穿山甲來說,不啻為一則國際保育佳話。

【一方印記】〈從「黃金滴」開啟的巴黎之眼〉是另一篇精采的文章,作者李若韻將巴黎七年的生活化作一篇飛揚的文字,邀稿之前先拜讀了她甫出版的新書《水滴之河》,除了文筆流暢,我最欣賞的是她的純真,她寫出一般人意料之外的巴黎印象。作為一名外來移民、亞洲女性,曾經因失語,感官反而變得特別靈敏,新冠疫情期間更以畫筆速描病毒封城下的巴黎眾生相。

【匠心獨具】本期介紹野鳥仿生雕刻,資深撰述胡毋意得知黃麟鳴今年十月獲得日本鳥類木雕比賽nature和mini組第一名(也就是藍帶首獎),立馬起身採訪此題。黃麟鳴其實家學淵源,父親及祖父都是雕刻廟宇、佛像的能手,來到信仰式微的現代,他則將基因裡的雕刻才華轉為精妙的鳥木雕藝術,恰正應合「栩栩如生」這句成語。

學校,是孩子最初的正規學習場域,也是孩子一天中停留最久的空間,早期的校園建築以實用、功能性為主要訴求,「美感」往往淪入「無用」的價值判斷。撰述鄭勝奕在【建築台灣】〈美學.學美〉一文分別介紹了設計團隊在豐東國中、新北高工、新東國小、澎湖中正國小四所學校,柔道館、川廊、食堂、溜滑梯的空間改造案例。

校園美感是孩子最初的環境教育,在他們成長的過程中,這一點美感的記憶與力量,或許可以陪著他們度過心靈的大風大浪。另位受訪者的話語也打動了我:「如果工程設計學校的校園沒有美感,未來又怎能奢望學子設計出的商品是精緻而有品味的?」