記憶猶新的一個廣告,道路上的車輛化身為各種動物駕駛:烏龜、花豹、大象、長頸鹿,快慢靜躁不一、各行其是。馬路是一個公共場域,若太多人以自我來駕馭用路,特別在少了正確指引之下,交通混亂早可預期。

台灣的交通事故率是韓國近二倍、日本五倍,每年因為交通事故死傷人數高達四十萬,被CNN封為「行人地獄」。

【通向何方】〈三思而後行——台灣道路設計的沉痾與進化〉一文,特約撰述游婉琪訪問高雄市交通局技士莊哲維提到,台灣真正需要的交通建設不是高鐵或高速公路,行人每天使用的道路,才是地方上最需要解決的交通問題。

透過車道縮減、禮讓行人之外,圓環、槽化線、Z字型斑馬線的設計,引導車輛降速、設定行人與行車的安全距離,首先,有合情、合理的道路設計,也才能有合法的執行,重建用路秩序。

考古與偵探,看似兩條平行線?實則不然。

考古學家從土裡挖掘斷磚片瓦,蛛絲馬跡中不斷查證考據,跳躍不同時期,復原時代真相,這是考古令人振奮之處,也正與偵探的真相拼圖不謀而合。

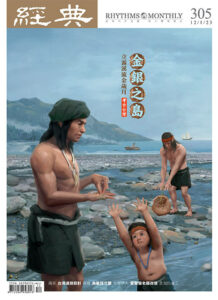

本期【考古台灣】〈金銀之島──立霧溪流金歲月〉資深撰述胡毋意帶讀者進入花蓮立霧溪的淘金現場,時間向度則遠溯至史前一千兩百年前,當時的十三行文化普洛灣類型人是最早的淘金人;再來到十六世紀大航海時代,懷抱黃金夢的西班牙人及荷蘭人,也曾站在同一條溪中淘金;早期的尋金人還包括日治時期在立霧溪上游屏風山找到礦源的日本人,人類對於黃金的渴望從來不曾停歇。

時至今日,昔日的淘金鎮崇德,成為蘇花改公路必經首站,然而,當考古遺址竟與現代民宅高度重疊,古人的歷史、今人的生活,究竟孰輕孰重?這樣的衝突又該如何解決,成了冷門考古的滾燙議題。

【自然寫真】〈麻雀,你好嗎〉最初的發想是察覺身邊的麻雀數量好像減少,而外來種的家八哥、白尾八哥卻愈來愈多,資深撰述白宜君在訪問專家學者之後,了解到無法武斷地驟下結論,認定此消彼長是生存競爭的因果關係。

但,誰在乎麻雀?對於這一種隨時出現在身邊的常見鳥,人類早習以為常,也漸漸地視其微不足道,人性如此,本無可厚非,然而,如果當常見鳥的出現頻率,成為未來生存的環境指標時,或許人類就真的會把牠當一回事了。