「老」是一則恐怖故事!如果你沒能先暖身做好準備的話。

台灣在二○二六年即將進入超高齡社會,有極大的可能你會出現在獨老的行列裡。這一期的〈獨老處方箋〉一文提到「獨居未必悲苦,關鍵要有社會連結」,而這個連結除了朋友,更大的可能是社區建構出的友善網絡。撰述吳佳珍走訪各地社區,為讀者找出一則安心的社會安全閥。

剛開始看到標題〈王的司傅們〉,以為抓到錯字了,資深撰述胡毋意則不疾不徐地向我解釋為何不稱「師傅」而稱「司傅」,這是一種尊稱,代表司管統籌,因為匠師們赤心巧手下的王船,是漁民眾生的信仰依歸,比一般的手作藝品承載著更多的敬意。為了採訪這三年一科的東港王船祭,她與攝影鄭映航數次造訪當地,最後突破不能由女性拍攝王船點睛儀式的限制(其實就是無奈地調另一名男性攝影支援),而有別於一般坊間介紹燒王船的科儀,這一次我們來聽聽造王船的司傅們的故事。

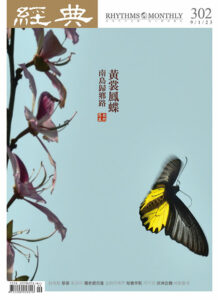

惜花連盆,對於愛蝶人謝桂禎來說,昆蟲與食草之間的緊密關係,使得她為了保育台灣特有亞種黃裳鳳蝶,因而刻意復育幼蟲的食草馬兜鈴,幼蟲有飯吃、能長大,珍貴稀有的保育類黃裳鳳蝶也才找得回來。

動物、植物、人類皆無法獨好,這是自然生態教會我們的事。〈南島黃裳歸鄉路〉一文的採寫過程中,同仁虛心採擷學習,而生態知識的專業複雜,也使得在十萬火急的截稿日前,仍必須不斷地請受訪學者再次確認,錙銖必較地往返查證核實,因為知識的正確傳遞絕對無法妥協。

八月份,編輯檯一陣人仰馬翻,除了固定的採訪編務,還有《經典》二十五週年攝影展布展及講座,但關關難過關關過,雖然人力有限,卻也激發了同仁們的潛能,個個變超人。開幕當天,直播團隊邀請嘉賓們對心目中的《經典》發表感言,林試所前植物園組組長董景生說的一段話,突然間打到了我,他說道:「《經典》是一個可以發掘深度問題的雜誌,它在做一個沉默,但很長久的社會運動。」他真的很懂我們!

紙媒的確是一個慢媒體,在這個變化快速的網路世界,眾人皆以追求速度為王道,三分鐘熱度,一目十行過目即忘的閱讀急行軍時代,紙媒有優勢嗎?

文化傳播猶如綿長細雨、潤物細無聲,《經典》低調堅定地邁向第二十六個年頭。