一隻台灣葉鼻蝠緊抱著甫出生的幼蝠飛翔於暗夜天際,這是一張非常難見的珍貴影像,由台灣蝙蝠學會理事長周政翰所拍攝。

人類畏懼蝙蝠,給予牠許多負面的評價,特別在新冠疫情之後,人人避之唯恐不及,資深撰述胡毋意卻希望能為蝙蝠去汙名化。她與攝影鄭映航多次造訪特生中心及桃園、南投等地的蝙蝠洞,也找到幾位台灣「蝙蝠俠」,一起揭開蝙蝠的祕密生活。

【自然寫真】〈蝙蝠──看守黑夜的精靈們〉一文中,對這種不斷刷新物種,全世界迄今共一千四百六十二種,唯一能在天上飛翔的小型哺乳動物,有深入且生動的描述。

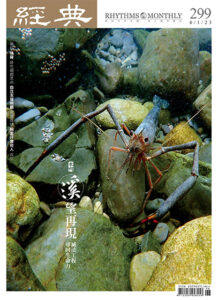

封面故事【水啊】〈溪望再現──減法工程尋回流域生命力〉,資深撰述白宜君以宜蘭大溪川、南投種瓜坑溪兩條溪流為例,審視台灣的河川治理。

二○一六年大溪川因河川整治得到公共工程金質獎,然而,護岸及固床工程,這些人類自以為給出的生路解方,反而為河中生物打了個生存死結。

人禾環境倫理發展基金會資深經理方韻如說得好:「如果我們每遭受一次災害,就決定搭建一座永久不動的工程,不讓自然有恢復平衡的機會,那我們看到的不只是工程,也是永恆的傷疤。」

面對無盡藏的大自然生態,人類的知識仍十分有限,治水工程實不應成為生態的傷疤,然而,面對事後的檢討,公部門願意傾聽民意,也積極修正,這樣的勇氣則值得嘉許肯定。

人間若有天堂,那麼斯洛維尼亞應為其一。三年前曾造訪斯洛維尼亞,當時心中頻頻驚歎:世界上怎麼會有這麼美麗的地方!在攝影師張雍的鏡頭下,斯洛維尼亞更多了一種脫俗恬靜的美感。【一方印記】〈生活才是最重要的作品,照片只是證據〉中他描述了對於家的愛戀,文筆令人驚豔,想不到攝影家粗獷的外表下竟藏著如此纖巧的心靈。

撰述吳佳珍在【安老想望】〈自立支援照顧──讓長者回到原本的生活〉為每一位在未來都可能成為長者的人,介紹了另一種老後的照護思維。

在慢慢進入超高齡的台灣社會,在一個我們都會前往的「地方」,你會想要過著什麼樣的生活?