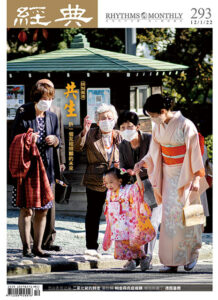

秋風颯颯的十一月,日本仍籠罩在疫情陰影之下。位於北陸的富山縣,一間日照中心因為人員感染新冠肺炎,不得不暫停服務十天。

「我不管!帶我去日照中心!」「這樣子我會很寂寞呀……」當照服員確認所有使用者的健康狀況時,有人不顧家人勸阻大喊要回日照中心,也有獨居者說著說著就哭了出來。

「我們每天很理所當然來來去去的日照中心,真的是一個不可或缺的存在啊!」當時高燒臥床兩天的阪井由佳子心中暗想。她是這間名為「熱鬧」(にぎやか)日照中心的負責人,聽到大家平安的消息才鬆了口氣,並深刻感受到自己肩上的重擔。

這間已成立二十五年的日照中心究竟有什麼魔力,能吸引使用者期盼天天報到?是豪華精緻的空間設備?多樣化的課程安排?還是全方位的完善服務?以上,熱鬧日照中心都沒有,這裡有的只是如同大家庭般的「熱鬧」。

他們的一天通常是這樣開啟的。「早啊!」「你回來啦!」一早,大家陸續從家裡被接送過來,其他人紛紛問候,一位看似職員的中年男士還機靈地送上咖啡。自己量額溫及簽到後,各自坐在習慣的位置閒聊、看報,或靜靜看著從窗外灑落的陽光,做各自想做的事,無須集體上課活動。

「我們就像在家一樣,在家不用課表吧?」阪井由佳子一邊解釋這裡不像多數日照中心需要按表操課,眼神也不斷掃向四周,一下子為打算縫紉的長輩穿針,一下子見一位腦性麻痺的中年女士歪歪扭扭地站起,又馬上過去扶她。

「混合照顧」是這間日照中心的最大特點。一般會將使用者「分類」:老人去老人日照、身障者去身障日照、特殊兒去特殊兒日照;但熱鬧日照中心的十位使用者中,既有失智長輩、也有中老年身障者,以及放學後才會現身的小朋友,不分老少、有無缺陷,「混在一起」是再自然不過的日常。

「菅媽媽,可以請你幫忙削紅蘿蔔嗎?」臨近午餐時刻,正在廚房奮戰的職員詢問,九十三歲的菅媽媽即緩步前去加入備餐行列。在一般日照中心,擔任照顧者的通常是職員,被照顧者僅需被動接受服務;但在這裡,只要能力所及且有意願,被照顧者也能有所貢獻,重拾「被需要」的自我價值感。

阪井由佳子補充,例如早上端咖啡給大家的村川先生,當初由於身障需要「被照顧」而到此,卻因為喜歡幫忙做事,包括職員都很感謝他的「照顧」。

當問起他們來熱鬧日照中心的樂趣是什麼時,有人說「在這洗澡很舒服」,也有人說「午餐可以配啤酒」,但更有不少人說「能跟大家在一起很開心」,與其說是「養身」,更接近「養心」。

混合照顧所有人的日照中心

這類位在社區、少人數(十至二十人)、有著家的氛圍,無論老人、身障者、兒童都能在同一空間生活、形成互助關係的日照中心,被稱為「富山型日照」模式。目前富山縣有一百三十間、日本全國共兩千七百一十二間。

富山型日照創始第一家是一九九三年設立的「聚過來」(このゆびとーまれ)日照中心,本為體制外的照護服務、後來漸漸納入體制,二十九年前三名護理師的一小步影響了國家制度。

「護理師不會特別區分是老人、身障者還是小孩,只要有照顧需求,我們都願意伸出援手。」七十一歲、微駝背的惣万佳代子是聚過來日照中心的負責人之一,從創辦時的青壯年到如今自己也成了銀髮族,不變的是「接納所有人」之初衷。

只是,政府的保險福利制度向來是分門別類,不同族群適用不同法律,日照中心只能專收單一族群,若要在同一空間混合照顧老人、身障者、孩童,即無法申請政府補助。儘管如此,三人仍決心實現理念,超越制度的設限,創立了聚過來日照中心。

常有視察團體提出疑問:當初為何不先做老人日照,之後再接納身障者及孩童?「社區裡需要照顧的並非只有老人,我們的第一號使用者就是身障兒。」另一名負責人西村和美指出。

「即使最初不被政府認可,我們也不覺得是錯誤方向,一直相信這種照顧是很理所當然的。」惣万佳代子指出。不光是護理師的使命感使然,她們也希望找回小時候那種大家自然地與社區老人或特殊的人相處的光景。

「如果這裡倒了,是富山的恥辱!」隨著民間支援聲浪漸起,加上混合照顧對於使用者的效益,富山縣政府開始修改法令、補助聚過來日照中心,催生了富山型日照模式。二○一八年,日本政府更正式以富山型日照為典範來推動「共生型照顧」,讓照護設施可同時適用老人及身障者的保險福利制度,彈性因應多樣化的照顧需求。

聚過來日照中心創立初期無法適用任何補助時,服務費為全天兩千五百日圓、半天一千五百日圓。隨著後來納入體制、二○○○年日本全國實施長照保險制,老人使用者的服務費依「需照護程度」分級,由使用者自付一至三成,照護設施再向地方政府申請其餘七至九成,雙方的負擔因此減輕不少。

依地域不同,費用也有區別。以富山縣一名「需照護程度二」(自行站立或步行有困難,排泄、沐浴需部分照護)的長輩為例,一天使用七至八小時共九千三百四十八日圓,個人自付僅約九百三十五日圓。

長輩不只被照顧,也被需要

聚過來日照中心的下午時分,交融著跑跳吵鬧及休養生息,唐氏症小男孩不時跑去找失智症奶奶們撒嬌,奶奶們摸摸他的頭、跟他說話,還有身障青年與職員穿梭其中協助大家、整理家務,臉上神采奕奕。

「研究老人福利的學者最在意的就是,身體衰弱的老人與精力旺盛的小孩在同一空間會不會容易受傷?我可以肯定地說:不會。」惣万佳代子表示,創立二十九年來只有一次,是失智症長輩走路不慎摔倒骨折。這數字就算在一般日照也相當罕見,「可能正因為混在一起,職員更會提高警覺。」

對於長輩而言,除了被照顧之外,也因為與孩子互動、看見孩子成長而感受到「被需要」、「活下去」的意義;對於身障青年,可藉由自主的勞動找到歸屬感;至於孩子,更在親身經歷以及大人教導之下,學習與長者、身障者的相處之道。

受到前輩護理師惣万佳代子感召,宮崎弘美十一年前也設立了富山型日照「蒼天與大地的罌粟花村」(大空と大地のぽぴー村)。曾在大型照護設施工作的她表示,一般設施頂多一年一兩次幼兒園小朋友來為長輩表演,但那只是一時的活動、並非真正互動;大人也無從指導這些在小家庭成長的孩子如何面對老人、不排斥老人。

宮崎弘美每天照顧十多位長輩及特殊兒,「很辛苦啊,但也做得很開心。」六十六歲的她笑著表示,「我都跟小朋友說:『等我以後也坐在這裡的時候,記得帶好吃的來看我啊!』」

當然,也有人質疑富山型日照:老人、身障者及孩童都有不同的照顧需求,職員難道十八般武藝樣樣俱全?

「大人跟小孩的需求有七成相通,就像社區診所也是大人、小孩都看。」早年有二十多年醫院護理師經驗的惣万佳代子指出,「這裡是『生活場所』,基本的照護專業之外,更重要的是能與各式各樣的人互動良好。」

熱鬧日照中心負責人阪井由佳子則表示,職員如果什麼事都全包,反而會剝奪被照顧者原來的能力,應該讓本人發揮能力再加上他人的適時協助;如何照護可從每位對象身上學習,再自我精進。「比起專業技術,我更在乎『為人著想的能力』。」

例如今年剛從幼教專門學校畢業的二十一歲新手田中來都,即使從零開始學習照護,他的開朗與體貼卻深受熱鬧日照中心所有人的讚賞。「我不覺得是在『工作』,比較像是跟大家一起『生活』吧!」田中來都表示,「我從什麼都不會,進步到一天可以幫八位長輩洗澡,還滿有成就感的。」

設立於住宅區、滿足社區照顧需求的富山型日照,與在地關係理應緊密,但絕非一蹴可及,需要時間醞釀。阪井由佳子提到,對面鄰居起初很反對,直到家裡長輩去一般照護設施,才注意到熱鬧日照中心的特殊之處,最後也將長輩託付給他們,雙方關係才好轉。